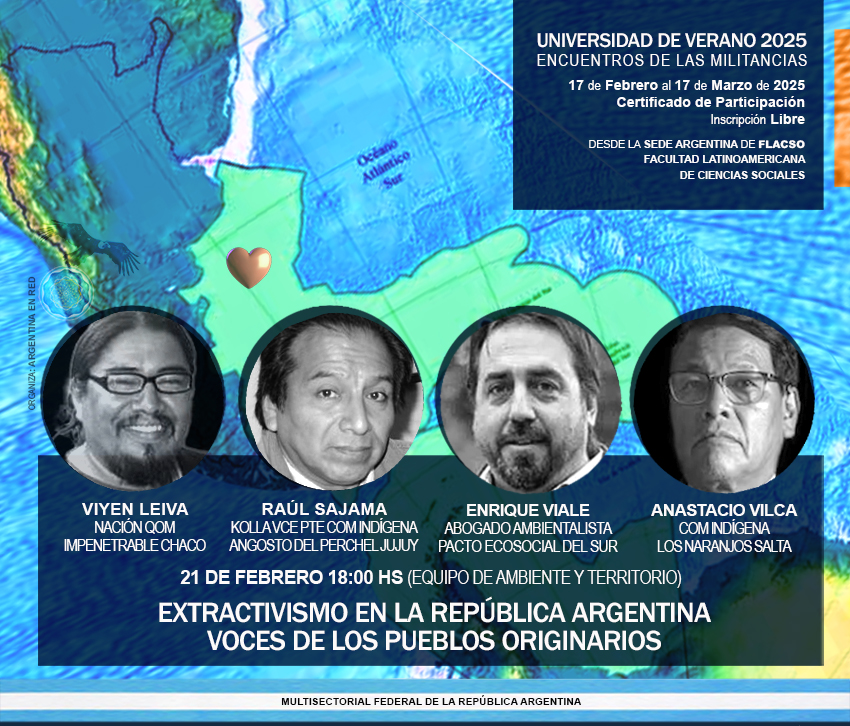

El 21 de febrero de 2025, el panel del Equipo de Ambiente y Territorio del Gabinete Multisectorial contó con la presencia de lxs compañerxs Raúl Sajama, Anastacio Vilca Condorí y Enrique Viale. Brindamos la transcripción y síntesis de las exposiciones ofrecidas durante la Universidad de Verano 2025, organizada por Argentina en Red desde la sede argentina de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) para la Multisectorial Federal de la República Argentina y todas las militancias del País y la Región.

Transcripción de las exposiciones del Panel de Ambiente y Territorio, 21 de Febrero de 2025

Panel del Equipo de Ambiente y Territorio del Gabinete Multisectorial. 21 de Febrero de 2025 con Raúl Sajama, Anastacio Vilca Condorí y Enrique Viale junto a Pablo Sercovich desde la sede argentina de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Bienvenida de Pablo Sercovich

Secretario General de la Multisectorial Federal de la República Argentina y Coordinador del Gabinete Multisectorial

Buenas tardes compañeras y compañeros. Mi nombre es Pablo Sercovich y como Sec. Gral. y coordinador de este Gabinete, doy la bienvenida al panel invitado y a los asistentes. Organizado desde nuestro espacio Multisectorial, la Multisectorial Federal de la República Argentina, es un placer compartir esta tarde el inicio de la Universidad de Verano 2025, que transmitimos en esta oportunidad desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con la importante presencia de los panelistas que hoy nos acompañan, y de quienes en conciencia y compromiso participan como coordinadores o inscriptos en este importante Encuentro de apertura.

Si bien trabajamos todo el año pasado desde el ámbito Multisectorial analizando primero la legislación vigente desde cada área de los 12 equipos del Gabinete Multisectorial, e invitamos en la Universidad de Invierno pasada a ofrecer sus miradas a distintos referentes en cada área, está más claro cada día el propósito de este gobierno de estafadores, que amparados en el discurso “restaurador” de nuestro coloniaje fundacional del siglo XIX, intentan someternos entregándonos junto con nuestros bienes comunes a estos intereses extranjeros y, aunque sabemos sobre la necesidad de avanzar en la construcción de una Patria Justa, Libre y Soberana, sabemos también que este impacto tecnológico transforma aceleradamente las infraestructuras de gestión de nuestras sociedades volviendo a producir un insalvable desfasaje con la superestructura jurídica construida a partir de las luchas del siglo pasado.

Es por esto, especialmente importante para el conjunto de las militancias, su participación protagónica en estos Encuentros y Talleres que tienen como objetivo no sólo el intercambio y la producción de nuevos consensos, sino la incorporación de metodologías asumibles por todos los sectores para la construcción de este nuevo proyecto de país y por lo que reclamamos un proceso constituyente que lo plasme al más alto rango normativo.

Me tocó, recorriendo los caminos, haber tenido como docentes en la Universidad de la Sapienza, en Roma, a discípulos de Antonio Gramsci, quien escribió en su día una de las frases más oportunas que pude encontrar para transmitirles en este momento:

Instruyámonos, porque necesitamos de toda nuestra inteligencia.

Agitémonos, porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo.

Y Organicémonos, porque necesitamos de toda nuestra fuerza para combatir decididamente contra este gobierno estafador, que se propuso como alternativa electoral para CONSUMAR NUESTRA ENTREGA, destruyendo el Estado Nacional, para interés de los poderosos grupos concentrados de nuestra extranjerizada economía intentando vulnerar una vez más los derechos de todo el pueblo argentino.

La Multisectorial Federal, que cuenta ya con más de 13.000 compañeras y compañeros incorporados a lo largo y ancho del país, es el espacio de articulación temática y territorial que consideramos adecuado para transitar este proceso de confluencia y construcción colectiva, en el que se respetan todas las identidades y pertenencias sectoriales y desde el que avanzamos poniendo esta mesa en la que cabemos todas y todos.

Queremos, para finalizar, agradecer especialmente a las autoridades de FLACSO, esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que brindó las instalaciones para que esta Universidad de Verano 2025 sea posible, a la compañera Alicia Castro, y a los compañeros Mario Mazzitelli y Carlos Raimundi que hoy nos acompañan, así como al impecable trabajo de este equipo de Relaciones Exteriores del Gabinete Multisectorial y a todas las compañeras y compañeros hoy presentes en la Apertura de esta 3ª edición de la Universidad de las Militancias.

Muchas gracias

Celmira Rey

Coordinadora del Panel del Equipo de Ambiente y Territorio

Es una gran alegría poder reunirnos hoy para abordar un tema de enorme sensibilidad y profunda repercusión humanística. De una manera u otra, el extractivismo y sus consecuencias nos afectan a todos a lo largo de nuestras vidas y en nuestras comunidades.

Este foro, titulado “Extractivismo en la República Argentina desde las Voces de los Pueblos Originarios: Un Aporte para Mirar Nuestro Territorio” , busca precisamente generar un espacio de diálogo y reflexión. Está previsto que se desarrolle hasta las 20:30 y contará con la participación de importantes referentes que abordarán esta problemática desde distintas perspectivas.

Como en todo foro, el objetivo principal es escuchar . En este caso, contaremos con la voz de quienes tienen una trayectoria vinculada al estudio y análisis de esta temática, como Enrique Viale , pero también –y fundamentalmente– con los testimonios de los propios pueblos originarios , que viven en carne propia las consecuencias de los procesos extractivos.

Quiero agradecer enormemente el esfuerzo y la militancia del equipo de Ambiente y Territorio , que ha trabajado en la organización de este encuentro y ha logrado reunir a panelistas destacados . Entre ellos, estarán con nosotros Villen Leiva , de la comunidad del Chaco; Raúl Sajama , de Angosto del Perchel (Jujuy); y Anastasio Vilca Condorí , de Los Naranjos. Por supuesto, también contaremos con la presencia de Enrique Viale , quien aportará su mirada jurídica sobre la conflictividad territorial y los impactos de estas políticas en todo el país.

Agradezco especialmente a Gerardo Martínez y Mirta Malvárez , quienes han sido fundamentales en la construcción de este espacio de debate. Este foro se enmarca dentro del trabajo que venimos desarrollado en el Gabinete Multisectorial , donde el equipo de Ambiente y Territorio ha sido clave en la producción de conocimiento y en la articulación de redes de lucha y resistencia.

Desde un primer momento, este equipo se dedicó a analizar la legislación vigente en materia ambiental y extractiva, poniendo especial atención en los cambios introducidos a partir de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023. Luego, en el marco de la Universidad de Invierno realizada en la CTA, se enfocaron en estudiar el impacto de las nuevas normativas, en particular el DNU 723 , y cómo estas modificaciones en el andamiaje jurídico benefician a los grupos económicos más concentrados y transnacionalizados.

Lo que hoy nos convoca es la necesidad urgente de preservar nuestros territorios y evitar que sean convertidos en “zonas de sacrificio” para alimentar la reconversión energética del Norte global. Es por eso que el criterio de selección de panelistas ha sido claro: por un lado, tenemos la voz de las comunidades afectadas , que sufren la contaminación de sus aguas y el desplazamiento forzado de sus territorios. Y por otro, el análisis jurídico y ambiental , que nos ayuda a entender cómo estas políticas se consolidan a través de un marco legal que favorece a las corporaciones.

Dicho esto, quiero agradecer nuevamente a todos los presentes y devolverle la palabra a nuestra compañera, quien ordenará las intervenciones de los participantes.

Muchísimas gracias.

Mirta Malvarez Míguez

Coordinadora del Equipo de Ambiente y Territorio

Buenas tardes a todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo a todo el equipo que ha hecho posible la organización de esta Universidad de Verano y del equipo de Ambiente y Territorio .

Por razones de salud, desde junio he tenido que ausentarme forzosamente, atravesando un tratamiento difícil. Por eso, mi agradecimiento es doble: primero, por sostener este espacio y darle continuidad a una tarea tan importante; y segundo, por el compromiso y el esfuerzo que han puesto en la construcción de esta jornada. En particular, quiero mencionar a Pablo, Celmira y a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible este encuentro, partiendo de algunas ideas iniciales que luego se fueron nutriendo de un trabajo colectivo.

También quiero dar una cálida bienvenida a nuestros panelistas, especialmente a Enrique Viale , un profesional a quien admiro profundamente por su labor en el ámbito del derecho socioambiental. Lo sigo desde hace mucho tiempo, junto con Maristella Svampa, y me parece fundamental que hoy contemos con su mirada.

Para quienes no me conocen, mi nombre es Mirta Malvares Míguez . Trabajo durante años en el ámbito ambiental y, aunque ahora estoy jubilada como investigadora científica, sigo involucrada activamente en estos debates y espacios de resistencia. Desde los inicios de la Multisectorial Federal de la República Agentina, asumí la coordinación del Equipo de Ambiente y Territorio en tiempos de extractivismo , y esta es la tercera Universidad que organizamos.

Un antecedente clave fue la Multisectorial por Jujuy en Defensa del Agua y los Territorios , de donde nació la Coordinadora del Agua . Luego, avanzamos en la organización de la primera Universidad de Verano , hace exactamente un año, donde nos propusimos analizar en profundidad la legislación ambiental y territorial de nuestro país. Fue un trabajo interdisciplinario y colectivo, con compañeros y compañeras de diversos niveles de formación, desde investigadores hasta militantes sin formación académica formal, pero con un conocimiento invaluable del territorio.

El camino recorrido y los aprendizajes

El primer gran trabajo que realizamos fue un análisis descriptivo de las leyes ambientales vigentes , con el objetivo de construir un lenguaje común y facilitar el acceso a este conocimiento para quienes no son abogados ni especialistas en la materia. Ese proceso culminó con un documento publicado a los 100 días del gobierno de Milei , donde abordamos los cambios normativos que ya se estaban implementando.

Uno de los ejes centrales de este trabajo fue el desarrollo de un marco teórico sobre el saber ambiental, que partió de la premisa de que el concepto de “ambiente” no nace de la ciencia, sino de la realidad. No es un término técnico, sino una construcción multidimensional y dinámica , donde el conocimiento se genera a partir del diálogo de saberes entre quienes habitan y sufren los impactos ambientales y los diferentes actores institucionales.

Desde allí, abordamos temas clave como el conflicto ambiental, las perspectivas históricas del extractivismo y el neoextractivismo , que hoy definen nuestra matriz productiva y nos empujan a un modelo de primarización extrema de la economía . Un modelo que no solo extrae y exporta bienes comunes , sino que arrastra comunidades, desplaza poblaciones, enferma cuerpos y destruye ecosistemas sin ningún tipo de compensación o redistribución real de la riqueza generada.

Extractivismo en Argentina: un saqueo sistemático

El proceso de expansión del extractivismo en Argentina tiene antecedentes claros. Su origen puede rastrearse en la dictadura militar , cuando se destruyó gran parte del aparato productivo industrial. Sin embargo, fue en los años 90 , con las reformas estructurales del neoliberalismo , donde este modelo se consolidó definitivamente.

Durante la Constitución del ’94 , el Estado comenzó a correrse de su rol de contralor , transfiriendo el dominio de los bienes naturales a las provincias , lo que generó una asimetría de poder brutal entre empresas transnacionales y gobiernos provinciales empobrecidos . Con el Consenso de Washington , la primarización se intensifica, impulsando sectores como el agronegocio y la megaminería . Esto trajo ciertos beneficios urbanos , como un aumento del consumo y el bienestar en algunas ciudades , pero al mismo tiempo profundizó la devastación ambiental en los territorios rurales y las comunidades indígenas .

Actualmente, el extractivismo avanza bajo el discurso de la transición energética y la descarbonización , pero la realidad es que Argentina sigue siendo un territorio de saqueo , donde se extraen recursos sin dejar ningún beneficio para el país ni mejorar la calidad de vida de la población.

La crisis actual y la destrucción de las leyes ambientales.

En esta tercera Universidad de Verano , hemos puesto el foco en analizar las leyes ambientales más amenazadas y cómo su desregulación profundiza la crisis ambiental y social. Entre ellas, hemos trabajado:

- Ley de Tierras , que no es una ley ambiental per se, pero es clave para la protección del territorio.

- Ley de Pesca , que regula la explotación de nuestros recursos marítimos.

- Ley de Bosques , fundamental para la conservación de los ecosistemas nativos.

- Ley de Glaciares , que protege las reservas de agua dulce más importantes del país.

- Ley de Semillas , que define la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos a conservar sus cultivos.

Nuestra intención es avanzar hacia una gestión del territorio verdaderamente participativa , porque el gran ausente en toda esta discusión sigue siendo la voz de quienes habitan estos territorios y sufren las consecuencias del extractivismo .

Hoy, mirando en retrospectiva el trabajo que hemos realizado en estos equipos, lo que en aquel momento intuíamos como un riesgo, hoy es una devastación en marcha . Solo basta con mirar lo que está ocurriendo en la Patagonia con los incendios forestales y la modificación de la Ley de Tierras para darnos cuenta de la magnitud del daño.

Conclusión: resistir y proyectar alternativas

Quiero cerrar agradeciendo nuevamente a todos los que hicieron posible este espacio y, sobre todo, a las voces territoriales que hoy nos acompañan. Aunque no están representadas todas las comunidades que quisiéramos, lo importante es que estas experiencias se escuchen y se integren en el debate.

Espero poder estar presente en la próxima Universidad en mejores condiciones de salud, con esta situación personal superada, para seguir trabajando con fuerza en la defensa de nuestros territorios.

Agradezco nuevamente la presencia del doctor Enrique Viale , a los compañeros y compañeras de las comunidades originarias, ya todos ustedes por ser parte de este espacio de construcción y resistencia.

Muchas gracias.

Raúl Sajama

Vicepresidente de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel, Tilcara

Buenas tardes a todos y todas. Es un honor poder estar aquí y compartir este espacio de debate. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores ya quienes han presentado esta actividad. Es la primera vez que participamos en un foro como este y nos parece una gran oportunidad para aportar nuestra mirada sobre un tema que nos atraviesa profundamente.

Soy Raúl Sajama , vicepresidente de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel , ubicada en Tilcara. Somos parte del pueblo kolla y, al igual que las más de 400 comunidades indígenas registradas en Jujuy, tanto a nivel provincial como nacional, venimos luchando desde hace años por la defensa de nuestros territorios.

Desde un punto de vista histórico, la Constitución Nacional nos reconoce como pueblos preexistentes a la conformación del Estado Argentino. Para poner un ejemplo personal, en mi familia hemos encontrado registros de nuestros ancestros en los libros parroquiales de Humahuaca que datan de 1850. Pero más allá de la historia, nos sentimos parte de este país y nos preocupa su desarrollo. Queremos un país que crezca, en el que la bandera argentina flamee en cada emprendimiento productivo, y en el que todos sus habitantes tengan una vida digna .

Sin embargo el extractivismo , tal como se está planteando hoy, es un obstáculo para ese crecimiento real . En Jujuy, como en muchas otras provincias, las empresas extranjeras llegan, explotan nuestros recursos y se llevan casi todo , dejando un cambio muy poco. La materia prima se exporta sin ningún valor agregado , lo que significa que en lugar de beneficiar la Argentina, quienes terminan enriquecidos son otros países y corporaciones. Y lo más grave es que los costos sociales y ambientales los pagamos nosotros, las comunidades que habitamos estos territorios .

La defensa del territorio y la consulta indígena.

Para los pueblos indígenas, la defensa del territorio no es solo una cuestión económica o jurídica: es una cuestión de vida . Aquí en Jujuy, si cedemos ante las empresas extractivas—ya sea porque nos engañan o porque nos ofrecen algún beneficio momentáneo—estamos condenando a las generaciones futuras. ¿Qué pasará con el agua en el futuro si seguimos permitiendo la explotación indiscriminada del litio? Lo que hoy vemos en Chile nos muestra un panorama alarmante.

Sin embargo, tenemos herramientas legales para defendernos , y uno de los instrumentos más importantes es el Convenio 169 de la OIT , que Argentina ha ratificado mediante la Ley 24.071 . Este convenio establece la consulta previa, libre e informada como un derecho de los pueblos indígenas antes de que cualquier proyecto extractivo se implemente en nuestros territorios.

Desde nuestra comunidad, hemos llevado esta lucha hasta los tribunales y hemos logrado que la consulta se respete en algunos casos. Queremos que este testimonio sirva de ejemplo para otras comunidades en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Chubut, en Río Negro y en todo el país . Es posible hacer valer nuestros derechos, pero para eso es fundamental que exijamos la aplicación de la consulta indígena y que no dejemos que los gobiernos provinciales nos ignoren o nos pasen por encima .

¿Cómo debería aplicarse la consulta indígena?

Voy a explicar, de manera sencilla, cómo debería funcionar la consulta indígena según la ley y cómo se manipula para evadirla.

Cuando una empresa extranjera llega con un proyecto extractivo, debería presentarse ante la comunidad de manera oficial. Supongamos que viene un ingeniero coreano y nos dice:

“Ese cerro que ven ahí, en 10 años lo vamos a hacer desaparecer para fabricar nuestros productos.”

Ese es el momento en el que debería comenzar un proceso de consulta real . El gobierno provincial tiene la obligación de actuar como intermediario y asegurarse de que la comunidad sea informada de manera clara y transparente.

¿Cómo funciona en la realidad? Los gobiernos provinciales omiten la consulta deliberadamente . Se saltan el proceso legal y aprueban los proyectos sin el consentimiento de las comunidades , a menudo firmando permisos en la oscuridad, con la complicidad de empresas y grupos de poder. Cuando las comunidades reclamamos, nos enfrentamos a represión, amenazas y muchas veces la violencia de grupos paraestatales enviados por las propias empresas .

Por eso, es fundamental que tomemos la iniciativa y exijamos la aplicación de la consulta indígena . Hay que denunciar a los funcionarios que no cumplen con la ley, hay que llevar los casos a la justicia y hay que insistir hasta que se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios.

El agua: la línea roja del extractivismo

Si hay un tema en el que no podemos ceder, es el del agua . Toda explotación minera consume enormes cantidades de agua , y muchas veces más de la que existe en nuestras regiones. Cuando una empresa nos pide permiso para explotar un territorio, hay que preguntar:

“¿Cuánta agua van a usar? ¿Cuánto van a consumir por día, por meses, por año?”

Si una comunidad le da el “sí” a una empresa sin pensar en este detalle, en realidad está entregando su propia fuente de vida . Si hoy aceptamos que nos quiten el agua, ¿qué quedará para nuestros hijos y nietos?

Es por eso que muchas comunidades han comenzado a decir “NO” . Porque el supuesto progreso que nos prometen no es real si a cambio nos quedamos sin agua para vivir. Y esto no es una teoría: las comunidades de Chile ya están sufriendo las consecuencias de la explotación del litio, con fuentes de agua completamente agotadas .

Una de las frases más contundentes que escuché fue la de una mujer de la comunidad de Salinas Grandes , quien le dijo al embajador de la Unión Europea en Buenos Aires en noviembre de 2023 :

“La Unión Europea quiere el litio de las Salinas Grandes, pero parece que no le importa que, para que el litio llegue a sus baterías, van a matar a las comunidades indígenas que vivimos aquí.“

Eso resume el problema en toda su crudeza. El extractivismo no solo es una cuestión ambiental, sino una amenaza directa a la vida de nuestros pueblos .

Conclusión: el futuro depende de nuestra resistencia

Nosotros, las comunidades indígenas , somos los únicos que podemos garantizar que nuestros derechos se respeten. Nadie más lo hará por nosotros .

Si los gobiernos provinciales ignoran la consulta indígena, si los funcionarios miran para otro lado, si las empresas intentan comprar voluntades con promesas vacías, tenemos que resistir . Porque no estamos defendiendo solo la tierra, estamos defendiendo la vida y el futuro de quienes vendrán después de nosotros .

Ojalá este testimonio sirva para que otras comunidades en todo el país se organicen y exijan lo que nos corresponde por derecho.

Muchas gracias.

Anastacio Vilca Condorí

Miembro de la Comunidad Indígena Los Naranjos, Salta

Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio y compartir la experiencia de nuestra comunidad, Los Naranjos , ubicada en el departamento de Orán, al oeste de la ciudad, en la provincia de Salta.

Voy a centrar mi intervención en la importancia del territorio para las comunidades indígenas, a partir de nuestra propia historia y la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos.

Territorio vs. Propiedad: Un concepto fundamental

Muchas veces, desde el Estado y los legisladores, se habla de “propiedad comunitaria” , pero nosotros insistimos en que se trata de territorio comunitario . El territorio no es solo tierra, sino la base de nuestra vida .

- Sin territorio, no hay vida .

- Sin territorio, no hay cultura ni espiritualidad .

- Sin territorio, no hay salud ni educación .

- Sin territorio, no hay identidad ni patrimonio cultural .

Nuestra comunidad de Los Naranjos comparte su territorio con otras tres comunidades, que históricamente han habitado la región sin divisiones . Lamentablemente, la lucha por la titularización de nuestras tierras ha sido larga y está marcada por una serie de maniobras políticas y jurídicas que han obstaculizado nuestros derechos.

Una historia de lucha y despojo.

Desde la llegada de los españoles, los pueblos indígenas han resistido la colonización y la expropiación de sus territorios. En el siglo XVII, se emitieron las Cédulas Reales , que reconocían la propiedad de tierras algunas a comunidades indígenas, pero con el tiempo esas tierras fueron nuevamente arrebatadas .

En nuestro caso, la historia del despojo se repite con la llegada de la empresa Tabacal SA , que en 1920 se apropió de vastas extensiones de tierra en la región de Orán. Esto generó una larga lucha por la recuperación del territorio , que incluyó la Marcha del Malón de la Paz en 1946, cuando las comunidades indígenas de Salta y Jujuy viajaron a Buenos Aires para reclamar la devolución de sus tierras.

Como resultado de esa lucha, en 1948 se sancionó la Ley 102 de Salta , que ordenaba la expropiación de las tierras ocupadas por la empresa para ser devueltas a las comunidades. Sin embargo, pasaron décadas sin que se efectivizara la escrituración a nombre de las comunidades , y cuando finalmente intentamos hacer valer la ley, nos encontramos con que el Estado había declarado la caducidad de su aplicación en 1983 .

Esto nos obligó a comenzar nuevamente el reclamo, y en 1993 logramos que se sancionara la Ley Nacional 24.249 , que ordenaba la entrega de las tierras a las comunidades indígenas. Pero nuevamente se produjeron maniobras injustas.

Manobras para impedir la titularización comunitaria

Cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalmente transfirió parte de las tierras, no lo hizo un nombre de la comunidad, sino una asociación civil llamada “Tinkunacu” , que no representa a nuestras comunidades. Esto significó que la propiedad quedara en manos de una organización ajena a la estructura jurídica de los pueblos indígenas, lo que ha generado más obstáculos para nuestra titularización.

Este no es un caso aislado. Hemos detectado que en muchas provincias se ha utilizado el mismo mecanismo para frenar la titularización de las comunidades indígenas . Se han creado asociaciones civiles y fundaciones que terminan apropiándose de los territorios que deben pertenecer a las comunidades.

Es por eso que hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y ONG que trabajan con comunidades indígenas:

- Las comunidades deben ser protagonistas de su propio destino.

- El apoyo externo es bienvenido, pero no puede reemplazar el derecho de las comunidades a gestionar sus territorios.

- Las gestiones deben ser transparentes y realizadas con el consentimiento y el control directo de las comunidades.

El camino hacia el reconocimiento efectivo

Actualmente, nuestra comunidad sigue en proceso de reclamar la titularización efectiva de nuestras tierras. Ya hemos iniciado gestiones formales en la administración pública nacional , y la Asamblea de Socios de la asociación civil que recibió las tierras ha decidido devolver los derechos a las comunidades . Ahora es el INAI el que debe completar la transferencia definitiva a nombre de las comunidades, tal como lo establece la ley.

Pero esta lucha no es solo nuestra. Hay cientos de comunidades en todo el país que enfrentan la misma situación :

- Títulos de propiedad que nunca fueron entregados.

- Tierras en manos de asociaciones que no representan a las comunidades.

- Gobiernos que ponen obstáculos administrativos para frenar los procesos de titularización.

Es fundamental que trabajemos juntos para garantizar que los pueblos indígenas sean los verdaderos titulares de sus tierras .

Conclusión: Un llamado a la acción

Lo que estamos viviendo en Salta no es un caso aislado. El extractivismo y la especulación inmobiliaria avanzan sobre los territorios indígenas, con la complicidad de gobiernos y corporaciones . Por eso, es fundamental que:

- Las comunidades exijan el cumplimiento efectivo de las leyes que garantizan sus derechos territoriales.

- Las ONG y asociaciones que trabajan con pueblos indígenas respetan el liderazgo de las comunidades y evitan actuar en su lugar.

- El Estado cumple con su obligación de titularizar los territorios comunitarios y frene las maniobras que impidan este proceso.

La autodeterminación de los pueblos indígenas depende de que tengamos el control sobre nuestros territorios . Sin tierra, no hay presente ni futuro para nuestras comunidades.

Les agradezco su tiempo y espero que esta reflexión sirva para impulsar nuevas acciones en defensa de nuestros derechos. ¡Muchas gracias!

Enrique Viale

Abogado Ambientalista – Pacto Ecosocial del Sur

Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y poder compartir este espacio con compañeros y compañeras de distintos territorios del país. Escuchar las voces de los pueblos indígenas es fundamental, ya que están en la primera línea de resistencia ante el avance del modelo extractivista en Argentina.

El Extractivismo y el Modelo de País

Si bien el extractivismo en Argentina no es un fenómeno nuevo, estamos atravesando un momento de aceleración extrema bajo la gestión actual, donde la propia Presidencia de la Nación ha identificado al ambientalismo como un enemigo . Lo vimos en el Foro de Davos y en la firma del “Pacto de Mayo“, donde se habla de la “explotación de los recursos naturales” como eje central del modelo económico.

Este gobierno está impulsando un esquema de reprimarización de la economía , que incluye:

- Minería a gran escala

- Expansión del agronegocio

- Mayor explotacion de hidrocarburos

- Desregulación total para atraer inversiones extranjeras (ejemplo: Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones – RIGI)

Bajo esta lógica, el capital transnacional se lleva los recursos naturales y deja migajas , profundizando la desigualdad social y la crisis ambiental.

El Ataque a los Pueblos Indígenas y el Movimiento Ambiental

Junto con el extractivismo, hay un ataque feroz a las comunidades indígenas , especialmente los pueblos mapuches en la Patagonia, que están siendo perseguidos y criminalizados de manera brutal.

- Se los acusa falsamente de provocar los incendios en la región, cuando son los primeros afectados y muchos de ellos forman parte de los brigadistas que combaten el fuego.

- Se fomenta un discurso de odio que busca convertirlos en el “enemigo interno“.

- Se estigmatiza a los movimientos indígenas de una manera que no se permitiría con ningún otro grupo social.

Esta persecución no es casual: los pueblos indígenas y el movimiento ambiental son los únicos sectores que cuestionan de raíz el modelo económico extractivista . Por eso, el poder político y económico busca eliminarlos o neutralizarlos.

Ceguera Ecológica y Normalización del Colapso

Estamos viviendo una crisis ecosocial sin precedentes , con eventos climáticos extremos que se vuelven cada vez más frecuentes y devastadores:

- Incendios forestales en la Patagonia y otras regiones.

- Inundaciones masivas, como las ocurridas recientemente en Brasil.

- Sequías prolongadas que afectan la producción y la vida cotidiana.

Sin embargo, hay un proceso de normalización del colapso ambiental . Se busca que la gente se acostumbre a vivir con desastres ecológicos como si fuera parte de la vida cotidiana.

En este sentido, propusimos el concepto de “ceguera ecológica” , inspirado en la “ceguera botánica“. Así como muchas personas no pueden identificar la diversidad vegetal que los rodea, hay una negación colectiva del deterioro ambiental, impulsada por un sistema que busca invisibilizar sus causas estructurales.

Un ejemplo de esto fue la sequía de 2022 , que generó una pérdida multimillonaria en exportaciones, pero que no fue abordada con la gravedad que requiere la crisis climática.

El Mito del “Dorado” y la Falacia del Progreso Extractivista

En América Latina, se ha instalado la idea de que siempre habrá un “nuevo dorado” , una gran oportunidad económica que nos sacará de la pobreza.

- En los 90, el “dorado” era la soja transgénica.

- Luego, fue Vaca Muerta y la explotación petrolera.

- Ahora, es el litio, presentado como la clave de la transición energética.

Sin embargo, ninguno de estos “dorados” ha sacado a la región de la pobreza . Por el contrario, han profundizado la dependencia y la desigualdad.

El litio es un ejemplo claro de este engaño:

- Se nos dice que Argentina “despegará” gracias a su explotación, pero en realidad las comunidades del norte argentino pagan el costo ambiental sin recibir beneficios reales.

- Se repite la misma historia de siempre: saqueo de recursos, destrucción ambiental y nula mejora en la calidad de vida de la población local.

Romper el Consenso Extractivista

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es romper el consenso extractivista .

En Argentina, tanto sectores de derecha como de izquierda han avalado la explotación de recursos naturales como única vía de desarrollo . Las diferencias se centran en cómo se distribuyen las ganancias , pero casi nadie cuestiona la matriz de saqueo.

Es urgente generar un debate real sobre el modelo de país que queremos:

- ¿Queremos seguir siendo meros proveedores de materias primas para el Norte Global?

- ¿O podemos construir un modelo basado en la soberanía ambiental, el desarrollo comunitario y la justicia ecológica ?

Alternativas desde el Sur: El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Desde hace años venimos trabajando en una propuesta concreta de salida del extractivismo: el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur .

🔗 Más información en: pactoecosocialdelsur.com

Este pacto plantea:

- Superar el modelo extractivista , garantizando una transición energética justa y popular.

- Proteger los territorios , evitando que sigan siendo zonas de sacrificio.

- Fomentar una economía sustentable y democrática , con protagonismo de las comunidades locales.

En abril realizaremos un encuentro del Pacto en Argentina , donde debatiremos estrategias para romper con este modelo de dependencia y construir alternativas reales desde el Sur Global.

Justicia Social y Justicia Ecológica: Dos Luchas Indisolubles

Uno de los mayores errores de los movimientos populares ha sido separar la lucha por la justicia social de la lucha por la justicia ecológica .

- No puede haber justicia social si seguimos destruyendo los territorios.

- No puede haber justicia ecológica sin enfrentar las desigualdades estructurales.

Los mapas de la pobreza en América Latina coinciden con los mapas del extractivismo . Las provincias más pobres de Argentina (como Catamarca o Chaco) son las que han sido más explotadas por el agronegocio y la minería .

Es urgente que los movimientos sociales incorporen la dimensión ambiental en su agenda, porque sin un cambio estructural, los logros de corto plazo siempre serán revertidos por el avance del capital.

Conclusión: Construir una Nueva Épica Ambientalista

Para salir de esta crisis, necesitamos:

✔ Romper con la cultura de la resignación.

✔ Recuperar la conexión con los territorios.

✔ Construir una épica ambientalista , con alegría, ternura y convicción.

Estamos en un momento crítico, pero también lleno de oportunidades . La crisis del modelo extractivista es evidente, y depende de nosotros construimos un futuro diferente.

¡Sigamos luchando! Muchas gracias.

Aquí el Video Completo del Panel

Para debate y trabajo en el Taller del Equipo de Ambiente y Territorio del Gabinete Multisectorial

SÍNTESIS Y SISTEMATIZACIÓN DE CONSENSOS

El Foro sobre Extractivismo en la República Argentina reunió voces diversas, incluyendo referentes académicos, ambientalistas y representantes de comunidades indígenas. Se debatió el impacto del modelo extractivista, el papel de los pueblos originarios en la defensa del territorio y la necesidad de un nuevo paradigma basado en la justicia ecológica y social.

A lo largo del panel, se alcanzaron consensos fundamentales en torno a cuatro grandes ejes:

1. El Extractivismo como Modelo de Saqueo y Exclusión

🔹 Se identificó al extractivismo como un modelo de acumulación basado en la explotación de bienes comunes naturales, que profundiza la desigualdad y vulnera derechos fundamentales.

🔹 Se alertó sobre la aceleración del modelo extractivista bajo la gestión actual , con un avance agresivo de la minería, el agronegocio y la explotación hidrocarburífera , sustentado en la desregulación total y la entrega de recursos estratégicos a corporaciones transnacionales.

🔹 Se denunció la existencia de un “pacto de saqueo” , donde tanto gobiernos de distinto signo político como grandes grupos económicos han consolidado un consenso extractivista que mantiene a Argentina como proveedora de materias primas para el Norte Global , sin generar desarrollo real para su población.

🔹 Se evidencia la transferencia histórica de los bienes naturales a las provincias sin control social ni regulación adecuada, lo que ha debilitado la capacidad del Estado Nacional para proteger los territorios.

🔹 Se alertó sobre el colonialismo verde , que presenta el saqueo de recursos como una “transición energética sustentable”, sin cuestionar la lógica extractivista subyacente.

🔹 Se rechaza la visión del “Dorado” , es decir, la idea de que cada nueva actividad extractiva (soja en los 90, Vaca Muerta en los 2000, litio en la actualidad) traerá desarrollo y bienestar. La experiencia demuestra que estas promesas son falsas y solo profundizan la crisis ecosocial.

2. Impacto del Extractivismo en los Territorios y las Comunidades Indígenas

🔹 Se subrayó que el extractivismo no solo genera devastación ambiental , sino que expulsa, contamina, enferma y mata a las poblaciones que habitan los territorios afectados.

🔹 Se hizo especial hincapié en el papel de las comunidades indígenas como defensoras del territorio , quienes han sido históricamente marginadas y criminalizadas por resistir este modelo de saqueo.

🔹 Se denuncia la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional . En muchos casos, los gobiernos provinciales otorgan permisos ilegales a las empresas sin respetar el derecho de autodeterminación de las comunidades.

🔹 Se destacó la importancia de la justicia territorial , que no solo implica la recuperación de tierras, sino también la titularización efectiva de los territorios indígenas, garantizando su soberanía y autonomía .

🔹 Se identificó que muchas comunidades aún no tienen su título de propiedad, e incluso en los casos donde hubo reconocimientos formales, se han utilizado maniobras jurídicas para entregar la titularización a fundaciones, asociaciones civiles o municipios, en lugar de las propias comunidades . Se enfatizó la necesidad de avanzar en procesos de regularización territorial con control de las comunidades afectadas.

🔹 Se remarcó la urgencia de reconocer la cosmovisión indígena , donde el territorio no es visto como una mercancía sino como un cuerpo-territorio con el cual las comunidades mantienen una relación de reciprocidad y respeto.

3. La Crisis Climática y la Ceguera Ecológica

🔹 Se enfatizó que Argentina atraviesa una crisis ecosocial sin precedentes , con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes: incendios forestales, sequías prolongadas, devastadoras inundaciones y pérdida de biodiversidad.

🔹 Se denuncia el intento de normalizar la crisis climática , generando una “ceguera ecológica” en la sociedad, donde los impactos del colapso ambiental se vuelven parte de la cotidianidad sin cuestionarse sus causas estructurales.

🔹 Se alertó sobre el uso de discursos engañosos para justificar el avance del extractivismo, como la idea de que la explotación del litio o el hidrógeno verde son indispensables para la transición energética, sin considerar los impactos sociales y ambientales que estas generan actividades.

🔹 Se cuestionó la idea de que “desarrollo” significa crecimiento económico ilimitado basado en la sobreexplotación de la naturaleza. Se destacó la necesidad de pensar modelos alternativos de bienestar que no reproduzcan la lógica de acumulación capitalista.

4. Construcción de Alternativas y Resistencia desde los Territorios

🔹 Se llamó a fortalecer la resistencia territorial , consolidando redes de lucha y estrategias de organización para enfrentar el avance del extractivismo.

🔹 Se enfatizó la importancia de romper el consenso extractivista dentro de los sectores progresistas y populares, promoviendo un debate profundo sobre el modelo de país que queremos construir.

🔹 Se destacó la necesidad de avanzar en una transición energética justa y popular , que no reproduzca las desigualdades del modelo actual.

🔹 Se presentó el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur como una propuesta concreta para salir del extractivismo y construir un modelo basado en:

✔ Protección de los bienes comunes

✔ Soberanía energética y alimentaria

✔ Respeto por los derechos de las comunidades indígenas

✔ democratización de la toma de decisiones

🔹 Se hizo un llamado a la unidad entre los movimientos socioambientales, las comunidades indígenas y los sectores que luchan por la justicia social , entendiendo que sin justicia ecológica no puede haber justicia social.

🔹 Se reivindicó la importancia de la épica ambientalista , resaltando que la lucha por el territorio debe ser acompañada por esperanza, convicción y creatividad para movilizar a nuevos sectores.

CONCLUSIÓN GENERAL

El foro dejó en claro que el extractivismo no es un destino inevitable , sino un modelo de impuesto que puede y debe ser desafiado.

Los pueblos indígenas, los movimientos ambientales y los sectores populares deben fortalecer sus estrategias de resistencia, romper la lógica de resignación y construir alternativas concretas para una transición justa.

Para ello es fundamental:

✅ Generar debates públicos sobre el impacto del extractivismo.

✅ Acompañar la lucha de las comunidades indígenas y los territorios en resistencia.

✅ Denunciar la entrega de bienes comunes y la represión a quienes defienden el ambiente.

✅ Consolidar propuestas de desarrollo alternativas que no repliquen el saqueo.

✅ Construir alianzas entre quienes luchan por la justicia social y la justicia ecológica.

El futuro de Argentina no puede ser el saqueo de sus territorios. La lucha por el ambiente es la lucha por la vida.

Sumate a la Multisectorial Federal de la República Argentina

Comparti en tus redes. Colaborá con el Periodismo Popular. Tu aporte es fundamental para sostener la mirada crítica con que construiremos un país mejor.