Panel de Ambiente y Territorio: Ecocidio y cambio climático, el destructivismo del capital

(El video del Encuentro está al final de la publicación)

La Multisectorial Federal de la República Argentina, a través de la Universidad Popular de Invierno 2025, realizó el miércoles 20 de agosto el Panel de Ambiente y Territorio del Gabinete Multisectorial, del que a continuación presentaremos la transcripción y los consensos a los que se arribó. Con la coordinación de lxs compañerxs Govinda Malisa Cabrera y Celmira Rey y la coordinación general de su secretario, compañero Pablo Sercovich, el encuentro partió de los consensos alcanzados en la Universidad de Verano 2025 (que se desarrolló desde la sede argentina de FLACSO). El eje a través del cual se vertebró este Panel versa sobre los territorios de nuestra América Latina, y, particularmente, de la Argentina, que se encuentran hoy en el centro de una disputa histórica.

De cara al avance del destructivismo del capital, que arrasa ecosistemas, vulnera comunidades y profundiza el cambio climático, emergen resistencias que articulan saberes técnicos, militantes y afectivos. Las investigaciones en fibras de origen animal y agregado de valor en Abra Pampa, los diagnósticos comunitarios de geografía rural y los aportes del pensamiento filosófico y socioambiental convergen en un mismo horizonte: la defensa de la vida.

Este horizonte desafía la lógica extractivista y convierte a los territorios en meras “zonas de sacrificio” para la acumulación de riqueza concentrada. La crisis climática desnuda la necesidad de construir alternativas que pongan en el centro el cuidado, la reciprocidad y la justicia socioambiental.

La afectividad, entendida como trama de vínculos y pertenencias, se convierte en un motor de organización popular y de resistencia frente al ecocidio. Desde estas luchas territoriales se forjan propuestas que enlazan ciencia, filosofía y militancia, reafirmando que la verdadera soberanía se construye en armonía con la naturaleza y con la dignidad de los pueblos.

Y como es característica de la Multisectorial Federal, los paneles funcionan a manera de instancias de debate abierto y federal, que articulan saberes técnicos, militantes y territoriales, y que alimentan la producción programática de cada equipo temático de su Gabinete.

Nuestros panelistas invitadxs fueron:

- Gladys Élida Cruz, Lic. en Producción Animal y Agronegocios, especializada en Cambio climático en el territorio. Actualmente trabaja en el área de investigación del INTA Abra Pampa, Jujuy, y su tema de investigación es el de Fibras de origen animal y valor agregado.

- El Dr. Joaquín Deon, geógrafo. Posee un Doctorado en Estudios Sociales Agrarios. Es Dr. en Estudios Urbanos Regionales de la Universidad de Bauhaus, Alemania. Es también Profesor de Geografía rural de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador en lucha del Conicet. Dirige proyectos de extensión universitaria para el diagnóstico territorial y ambiental comunitario.

- El Dr. Guillermo Folguera, biólogo e investigador independiente del Conicet. Es Profesor adjunto de la UBA e integrante de Ciencias, Ambientes y Territorios. Es filósofo. Conduce el programa radial “Después de la deriva” en Revuelta Radio. Es Activista socioambiental.

Transcripción

Disertación de Gladys Élida Cruz

Buenas noches con todos. Es la primera vez que estoy en este tipo de panel. Soy militante, pertenezco a una comunidad originaria de la provincia de Salta. Vengo de una comunidad originaria y trabajo en la estación experimental de INTA Pampa Jujuy.

Voy a pasar a presentar mi exposición.

Como les comenté, mi nombre es Gladys Élida Cruz. Trabajo en la estación INTA Pampa, aunque mi línea de investigación se dedica a la conservación sustentable de la vicuña y en todas sus áreas, así como al valor agregado de la fibra de llama. Pero en esta instancia voy a hablar de mi territorio y del cambio climático en el Pueblo Tastil1.

Pertenezco a una comunidad originaria denominada Las Cuevas, que a su vez pertenece al pueblo Tastil ubicado en el departamento Rosario de Lerma, provincia de Salta. Quiero hablar de los impactos y desafíos del cambio climático en nuestro territorio.

Primero, ¿qué es el cambio climático? Muchos estudiosos lo han definido y explicado su incidencia sobre el ambiente. Podríamos decir que es la variación del clima global causada principalmente por la actividad humana, a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto afecta directamente al aumento de la temperatura, la intensidad de las lluvias, las sequías prolongadas y genera fenómenos extremos.

Yo hablaré de cómo esto se ha evidenciado en nuestro pueblo en los últimos diez años y cómo se va agravando, algo que no solo afecta a mi comunidad, sino al mundo entero.

El cambio climático no nos es ajeno: lo vivimos día a día en nuestro territorio. Lo percibimos cuando vemos que la temperatura ha aumentado y que el tiempo es muy cambiante.

Para hablar de mi territorio: se encuentra en Rosario de Lerma, Salta, y conglomera a 14 comunidades en su extensión. Es un territorio con puna, valles, cerros y el valle de Lerma en la parte baja.

Las actividades tradicionales son la ganadería de llama, oveja y cabra; la agricultura; la artesanía, como la producción de papa andina, maíz, quínoa, arveja, maíz capia; y en la parte baja, hortalizas y quesos. Estas comunidades tienen un profundo sentido de pertenencia, con una conexión cultural y espiritual con la Pachamama. Justamente, en nuestras comunidades ahora es el mes de la Pachamama, cuando se prepara la tierra y comienza la siembra.

El cambio climático afectó de lleno a la producción agrícola y ganadera, impactando en la economía circular de estas comunidades, porque son producciones familiares y de subsistencia.

Nuestro territorio es contrastante: en verano, en las partes altas llueve, pero en otras zonas no hay agua. Los animales dependen de grandes extensiones, y eso se ve muy afectado por las sequías prolongadas. Muchas vertientes de agua han disminuido su caudal o se han secado, lo que limita las pasturas. También hay pérdidas de cosechas por heladas fuera de época, que antes no ocurrían. En los últimos años, las lluvias han sido muy irregulares: por ejemplo, se concentraron 300 mm. en dos meses, generando inundaciones en febrero y marzo, seguidas de heladas en abril, lo que afectó las siembras.

Esto también impacta en la salud y la cultura. Las familias se ven más vulnerables porque los ciclos naturales ya no se cumplen como antes. Las escuelas y las prácticas comunitarias también se ven alteradas por inviernos más crudos, con temperaturas de hasta 22 grados bajo cero en junio, acompañadas de vientos intensos fuera de época. En cuanto a las lluvias, en los últimos cinco años provocaron pérdidas totales o parciales de sembradíos, viviendas y ganado. Como me dicen los mayores en la comunidad: “el clima cambió”. Ellos lo perciben con claridad.

Frente a esto, nos organizamos construyendo pequeñas represas para asegurar agua para consumo y producción, trasladando agua de zonas altas a bajas, manejando la rotación de animales y pasturas, y dando talleres de educación ambiental en escuelas, vinculando agroecología y economía circular.

También trabajamos en promover energías renovables como bombas solares para llevar agua, evitar la degradación del suelo y fortalecer la educación ambiental sobre producción ancestral, andenes, rotación de cultivos y el “no a los agroquímicos”.

Queremos volver a prácticas ancestrales, agroecológicas y circulares para enfrentar el cambio climático y buscar sostenibilidad.

El cambio climático afecta el agua, la producción, la salud y también nuestra cultura ancestral. Nos obliga a cambiar muchas de las prácticas que venimos sosteniendo. Por eso hablamos de unidad de saberes originarios e innovación, para proteger nuestro territorio.

Muchas gracias.

Disertación de Dr. Joaquín Deon

Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Gladys, por todo lo compartido. Es fundamental que podamos dialogar sobre estas cuestiones que atraviesan la amplitud y la diversidad de territorios y territorialidades que vivimos y que disputamos en nuestro país. Me alegra mucho que haya gente de distintos lugares. También voy a presentar mi exposición.

Soy Joaquín Deón, soy serrano. Serrano no es mi apellido, mi otro apellido es Fabre. Soy serrano porque, al igual que Gladis, pertenezco a comunidades comechingonas, pueblos de las sierras. Desde hace décadas, antes de formarme como geógrafo, he trabajado junto a asambleas y organizaciones de base en las sierras de Córdoba. Trabajo en conflictos por el agua y el uso de la tierra en las cuencas.

Quiero contribuir a debatir cómo se han estado gestando daños territoriales y organizacionales dentro de las propias organizaciones sociales y de base, a partir no solo de los discursos de odio, sino también de prácticas que lo utilizan para territorializarse y despojar a las comunidades. El odio no solo rompe lazos entre personas de las organizaciones y asambleas, también facilita el avance y la apropiación de los territorios.

Particularmente, quiero hablar de casos que se están viviendo en la región del Gran Chaco, específicamente en la porción austral y serrana: sierras de Córdoba y sur de Santiago del Estero. Allí observamos prácticas destructivistas, es decir, que avanzan más allá de marcos normativos como el RIGI o resoluciones municipales que abren paso a grandes capitales nacionales y transnacionales. Esto incluye exploraciones para producir litio en áreas serranas y salinas, y también nuevas formas de agronegocio financiarizado, con inversiones árabes e israelíes, facilitadas por el Estado provincial en Córdoba, que lleva más de 20 años en el gobierno.

Ejemplos concretos son la llegada del grupo Almarai al Valle de Traslasierra con la compra de miles de hectáreas, o el avance del negocio urbano-inmobiliario ligado al capital agrario y al sector minero. En Córdoba y parte de Santiago del Estero hablamos de “mega minería de canteras”: no pequeñas canteras locales, sino grandes empresas que exportan cemento y piedra para el agronegocio y obras portuarias en el Paraná. Esto implica remoción masiva de suelo cerca de centros urbanos, generando cráteres que luego se convierten en extractivismo inmobiliario.

Este proceso se ha profundizado en los últimos tres años, junto con incendios e inundaciones recurrentes, no solo por el cambio climático global, sino también por transformaciones territoriales que agravan sequías y eventos extremos. Esto trae desterritorialización y despojo de comunidades indígenas y campesinas, mientras avanzan grandes autovías e infraestructuras como la de Siénaga del Coro o la autovía entre el aeropuerto de Córdoba y Villa Allende, que destruyen bosques nativos y espinales.

Frente a esto, asistimos, luchamos, resistimos y también reexistimos. Nos plantamos tejiendo nuevos caminos, sendas y tramas, aunque los lazos entre quienes luchamos también han sido dañados. En Córdoba y en Santiago del Estero hubo divisiones en asambleas y movimientos campesinos, atravesados por violencias machistas, discusiones sobre posturas conservacionistas o negociaciones externas que fracturaron espacios de lucha.

Sin embargo, aprendimos de los movimientos de derechos humanos que podemos transformarnos desde nuestras diversidades y que, aunque haya separaciones, en algún momento debemos volver a encontrarnos. Los territorios, desde nuestros propios cuerpos hasta los que habitamos y acompañamos, nos requieren con entereza, respeto y diálogo, incluso cediendo para construir en colectivo.

En Córdoba, por ejemplo, se están discutiendo las formas de habitar los territorios: si deben definirse comunitariamente o si el Estado impone un modelo inmobiliario y especulativo. Esto genera desencuentros entre organizaciones, que a veces convocan actividades similares sin unirse, prestando confusión a las personas. Pero la forma de encontrarnos debe ser el diálogo, la reconstrucción de espacios dañados y el apoyo a quienes perdieron su hogar para que los negocios no avancen.

Quizás estas situaciones parezcan conocidas, pero siguen ocurriendo y necesitan ser reencauzadas. En espacios como este, debemos preguntarnos si perspectivas ambientales, de género y ecofeministas pueden converger en acuerdos comunes que nos permitan construir utopías y caminos.

A pesar de las divisiones, celebramos cada vez que aparece un nuevo nieto o nieta. Décadas de tensiones nos enseñan que hay aprendizaje y necesidad de convergencia. Están en disputa y en riesgo el trabajo, las jubilaciones, la salud pública, las universidades, la ciencia y mucho más. Si el destructivismo entra en nuestros cuerpos y espacios de lucha, se hace territorio, carne, odio y gobierno por más tiempo.

El desafío es superar esos destructivismos, reencontrándonos, poniendo en el centro la dignidad de la vida y escuchando a quienes lograron superar estas instancias.

Muchas gracias.

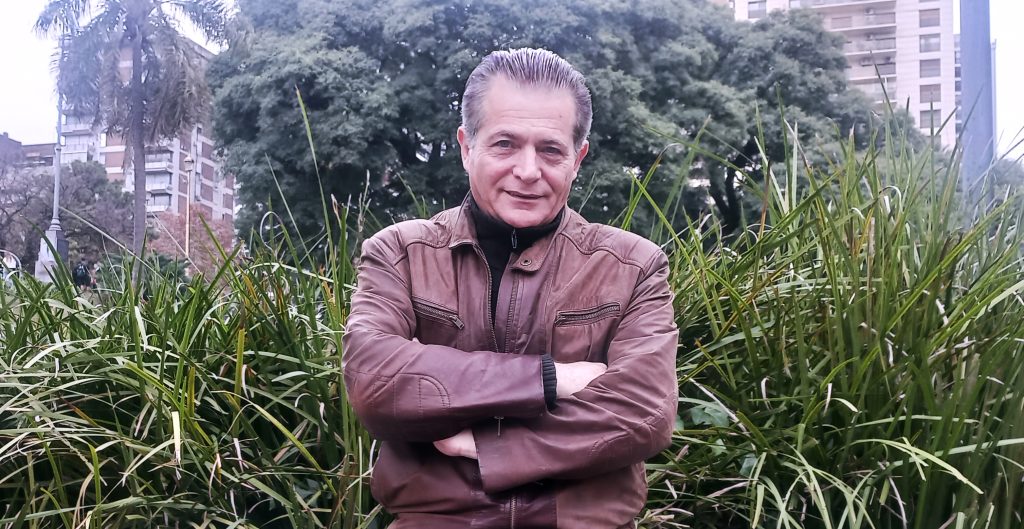

Disertación del Dr. Guillermo Folguera

Govinda: Guillermo nos va a hablar sobre agronegocios y minería, sus semejanzas y consecuencias.

Gracias, Govinda, gracias al resto de compañeros y compañeras de la organización. Un abrazo enorme para Córdoba, para Joaquín, para Jujuy y Salta, para Gladis. Es una alegría estar en contacto. Seré breve porque las presentaciones de Gladys y Joaquín recorrieron con claridad muchos temas.

Acaba de suceder algo que me da pie para comenzar: un sector importante de diputados de nuestro país acaba de confirmar el método de Milei acerca del recorte a las jubilaciones. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué en un encuentro socioambiental empezar hablando de jubilados? Justamente porque ahí está el nexo que quiero plantear, no solo en términos de diagnóstico —que ya fue trabajado— sino también en cuanto a qué hacemos frente a esto, en términos de prácticas efectivas, en un país donde entre el 90 y 93% de las personas vive en grandes ciudades, y donde muchas veces miramos los conflictos desde esos centros urbanos.

Comienzo con algo personal, con mi genealogía. Soy hijo de padres exiliados, doblemente desarraigados. Estuvieron en la Noche de los Bastones Largos, se fueron a Chile, acompañaron a Allende y tuvieron que volver en un avión de la embajada argentina tras el golpe de Pinochet. Ese recorrido también marcó mi militancia. Empecé en derechos humanos a fines de los 90, viví el 2001 en la calle, y en 2002 escuché por primera vez hablar de la soja transgénica. Yo terminaba la licenciatura en biología, me habían contado maravillas de los transgénicos, pero empecé a escuchar que esa soja podía intensificar problemas ya presentes en nuestro país.

En 2003 ingresé al Grupo de Reflexión Rural, donde permanecí hasta 2015. Durante esos años fui entendiendo cómo operaban los agronegocios. Argentina nunca tuvo una reforma agraria; nuestra historia está marcada por una brutal concentración en la propiedad y uso de la tierra. Los agronegocios aparecieron en los ’90 bajo la promesa, sostenida incluso con discursos científicos y tecnológicos, de que los transgénicos iban a resolver el hambre. Decían: “La soja transgénica resolverá el hambre”. Hubo campañas enteras para cocinar con soja y presentarla como solución.

¿Cuándo avanzaron en serio? En 2001 y 2002, cuando el pueblo estaba asfixiado. La expansión de la frontera agrícola fue brutal. Tardé más de una década en entender todas las aristas: este modelo extractivista y concentrador no solo transformó territorios, también quitó territorios. A las comunidades rurales frente a glaciares, montañas o ríos se les quitó su lugar. Y a quienes vivimos en ciudades se nos transformó el hábitat en negocio inmobiliario. La desterritorialización es un proceso recíproco.

Aprendí que donde avanza el extractivismo, desaparece lo común. Sin agua, no hay comunidad. Comunidades como la de Vis, en Catamarca, tuvieron que irse por el avance minero. También se pierde lo diverso: la diversidad es hoy un acto revolucionario, porque todo lo que no encaja con la homogeneidad del sistema es expulsado. La concentración en la propiedad y en el uso de la tierra aumentó desigualdades. Y es necesario reconocer que muchos progresismos también avalaron este modelo, creyendo que empresas como Monsanto, Bioceres o Barrick Gold podían ser aliados. Pero son corporaciones que todo lo fagocitan. Este modelo quita soberanía: se apropiaron de ríos, glaciares y montañas. Hoy vivimos en un país privatizado.

Nos quitan el pasado y nos quitan el futuro. Soy padre de Alma y Uma, y eso me interpela: lo que hagamos tiene que proyectar un país vivible dentro de 50, 60 o 70 años.

Vi persecuciones: en Exaltación de la Cruz, por desplegar una bandera que decía “Paren de fumigarnos”, golpearon y judicializaron a compañeros. Los pibes se mueren por fumigaciones en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa. Los patrones de muerte cambiaron: el cáncer pasó de ser una enfermedad de la vejez a afectar a niños. No es natural que en Tucumán mueran chicos de 11 y 14 años por agrotóxicos.

El extractivismo implica expulsión y muerte.

A partir de 2015 empecé a seguir otras prácticas: salmoneras en Tierra del Fuego, fracking en Neuquén y Río Negro, pesca industrial en el mar argentino, forestales en Misiones, incendios en Córdoba para abrir paso a la soja o a los countries, y el litio en la Puna.

Todos en nombre de la transición energética y la crisis climática.

Pero secar humedales para extraer litio no es una solución, es una barbaridad. Lo mismo con el cobre en proyectos como San Jorge, José María o Mara. En nombre de la crisis climática, secan territorios para fabricar baterías. Universidades e institutos científicos hacen acuerdos con corporaciones para legitimar esta “transición”.

El litio y el cobre desterritorializan, expulsan comunidades, destruyen lo común, sobre todo el agua. Es un modelo privatizador, contaminante, extranjerizante, que aumenta la desigualdad y quita soberanía. Empresas como Bioceres, Grobo o el Grupo Clarín son ejemplos de corporaciones que controlan nuestra producción y nuestros territorios.

Este modelo necesita borrar la memoria y eliminar el cuidado. Persigue y judicializa luchas en todo el país: el chubutazo, el jujeñazo, luchas contra el litio, contra el fracking. Es un proyecto de expulsión, judicialización y muerte.

Les agradezco enormemente este encuentro. Gracias por juntarnos, incluso a la distancia. Quedo a disposición para continuar la palabra.

Moderación por Govinda y Celmira:

Govinda: Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Te parece pasar lista a las preguntas que realizaron quienes están participando?

Celmira: Agrupé las preguntas dirigidas a Gladis para que ella pueda responder según su interpretación. Néstor, Julio y Edgardo, que formularon consultas.

Pregunta 1 – Néstor

Néstor: ¿Cómo influye el cambio climático y el uso de agroquímicos en las comunidades?

Respuesta de Gladys:

En nuestras comunidades no se utilizan agroquímicos en las producciones agrícolas, pero el impacto siempre llega. Salta es noticia por la desnutrición infantil, y esto también ocurre en nuestra comunidad. Aunque las producciones agrícolas siguen sus ciclos productivos, los efectos de la contaminación y de las prácticas extractivas nos afectan igualmente.

Quiero agregar algo que no recalqué antes y que se relaciona con lo dicho por Joaquín y Guillermo: nuestro departamento, donde se encuentran las comunidades originarias, está atravesado por la Ruta Nacional 51, la ruta de la minería. Esto genera muchísima contaminación, ya que conecta directamente con la Puna de Salta.

Pregunta 2 – Julio

Julio: ¿Cómo compatibilizan la práctica de la economía ancestral con el sistema capitalista?

Respuesta de Gladys:

Es un desafío permanente. Las nuevas tecnologías se presentan como una mejora frente a lo que existía antes, frente a la economía ancestral. Sin embargo, en nuestro pueblo tratamos de conservar esas prácticas transmitiéndolas en talleres y en las escuelas, enseñando a los chicos sobre la producción ancestral. Hablamos de producciones en andenes, de pequeñas parcelas, de rotaciones, del uso de abono orgánico, de la preparación de suelos, y de mantener producciones agroecológicas. Muchas veces un productor viene con la idea de que un ingeniero le recomendó usar químicos para mejorar el rendimiento, pero nosotros apuntamos a conservar las prácticas ancestrales, que garantizan sostenibilidad en el tiempo.

Pregunta 3 – Edgardo

Edgardo: ¿Existen conflictos territoriales en las comunidades respecto a ocupación, tenencia de la tierra y contaminación? ¿Cómo los abordan?

Respuesta de Gladys:

Sí, nuestro pueblo está atravesado por conflictos territoriales. Las 14 comunidades que lo conforman surgieron a raíz de un conflicto con dos grandes empresas: Foster, dedicada a la producción agrícola en Salta, y otra vinculada a la familia Romero. Doce de esas comunidades lograron obtener carpetas jurídicas gracias a la Ley 26.160, aunque hasta hoy no contamos con títulos comunitarios, solo carpetas técnicas. Mi comunidad en particular tuvo dos órdenes de desalojo entre 2006 y 2009. Fue muy duro, yo era muy niña y lo recuerdo. Después logramos frenar el desalojo, obtener personería jurídica y constituirnos como pueblo Tastil.

El conflicto por la tierra sigue: ninguno de nosotros tiene escritura ni título de propiedad. Solo tenemos el aval de la posesión. Es una lucha constante. Además, hay conflictos con mineras. En una de nuestras comunidades se frenó un proyecto minero el año pasado, pero no sabemos cuánto podremos sostener la resistencia.

La contaminación también es una gran problemática: la ruta deja enormes cantidades de basura, sobre todo de las empresas mineras. Lo hemos planteado al municipio como una problemática creciente. Además, el ruido y el tránsito de vehículos alejaron a los animales que antes vivían cerca, como las vizcachas. También se dificultó el cruce de animales por la ruta, lo que antes era posible y hoy resulta casi imposible. Esto impacta directamente en nuestra vida comunitaria y en el ambiente. Creo que con esto respondí las tres preguntas.

Moderación (Govinda y Pablo)

Govinda: Hay personas que levantaron la mano. No sé quién fue.

Pablo: Ahí está Mayira.

Govinda: Adelante, Mayira.

Pablo: Perdón, dice Mayira, pero en realidad es Juan Domingo. Compañero, te escuchamos.

Intervención – Juan Domingo

Gracias, Pablo. Saludos a todos y todas. Estoy usando la tablet de mi nieta porque ella está con mi computadora, pero es lo mismo.

Muy interesantes todas las ponencias, que realmente describen una radiografía de lo que pasa desde hace 500 años, desde la colonización. Allí empezó la cuestión contra los pueblos originarios.

Rescato mucho la mirada sobre cómo los ancestros desarrollaban sus vivencias y las comunidades, prácticas del buen vivir. Hice un diplomado en la Universidad Nacional de la Patagonia en Agroecología y, basándome en esos conceptos ancestrales, desarrollé una tesis sobre alimentos ecológicos con hidroponía en invernaderos.

Este método responde a la falta de agua y a las sequías. Ya lo usaban los pueblos originarios hace miles de años, aunque no con nuestra tecnología actual. Ellos lograron mantener el planeta sin contaminación. Incluso practicaban extractivismo sin contaminar. El oro y la plata del Alto Perú fueron llevados a Europa para el desarrollo de lo que luego se llamó el “primer mundo”. Pero la contaminación la trajeron ellos, a las tierras de América del Sur.

Hoy estoy desarrollando la economía social en cooperativas de producción y trabajo. Nuestra idea no es competir con la economía que destruye el planeta, sino proponer una alternativa distinta, basada en la cosmovisión de los pueblos originarios: respeto a la madre tierra, ecología e hidroponía. Con este método se producen alimentos y forraje sin químicos. En solo nueve días, a partir de la semilla, ya se obtiene alimento para animales, aves e incluso para las personas.

También escuché la preocupación por la situación de animales y aves. Con esta técnica podemos producir alimento saludable y rápido, respetando la tierra.

Respuesta – Moderador/a:

Serías tan amable de compartir un contacto o correo electrónico en el chat para que tu experiencia sirva como convocatoria a quienes estén interesados en esta propuesta. Es muy relevante lo que aportás y nos gustaría dar también la palabra a los demás compañeros y compañeras.

Respuesta – Juan Domingo:

Sí, lo voy a compartir, porque sabemos que el tiempo es tirano. Para mí es muy importante lo que planteo, lo llevo dentro, lo siento. También quiero contar que fui uno de los pocos sobrevivientes de la dictadura militar: estuve detenido, torturado y pasé ocho años sin trabajo.

Siempre digo que es necesario reflexionar y unirse detrás de objetivos concretos, teniendo en cuenta el medio ambiente y la vida. Ya tenemos previsto un espacio de talleres donde estos aportes son significativos para generar conocimientos, comunicar en qué consisten y despertar interés en sumarse.

El año pasado participé de estos talleres y aprendimos mucho colectivamente. Veo que ahora hay muchas conciencias latentes que se suman a esta batalla cultural, que es la principal. Estoy dando charlas en cuatro universidades del país sobre esta temática. Un gusto conocerlas y conocerlos.

Pregunta y reflexión – Julio Ortega:

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Ortega. Vivo en Sierras Chicas, compañero de Joaquín en muchas andanzas. Estoy muy contento con el panel porque Guillermo expresó la materialidad de un modelo que nos viene golpeando desde hace bastante tiempo; Joaquín habló de los conflictos sociales que ese modelo genera y de las dificultades de ponernos de acuerdo; y Gladys mostró la materialidad expresada en todos los deterioros que ha producido este mismo modelo. Queda así un panorama muy claro de a qué nos enfrentamos.

Lo que quiero plantear es algo que cualquiera de ustedes podría responder, el que quiera. Me parece que todo esto nos muestra que necesitamos más discusión. Quizás en este panel de ambiente debería haber una combinación con un panel de producción, porque si no nos ponemos de acuerdo nos van a seguir vendiendo la idea de que la salida económica es la soja, como se dijo en su momento, que iba a ser la panacea para terminar con el hambre y constituir la salida económica. Hoy ya nos venden lo mismo con el litio, y probablemente aparezca con alguna otra cosa.

Esto inevitablemente traerá nuevos conflictos sociales, y esos conflictos son los problemas para los cuales no estamos preparados. Siempre van un paso adelante de nosotros. Entonces, si no tenemos un plan —no digo de desarrollo, pero sí de crecimiento en lo social, lo económico y lo cultural—, si no acordamos líneas y caminos hacia dónde queremos ir, estas peleas entre nosotros mismos, aun con las mismas intenciones pero con distintos puntos de vista, se seguirán repitiendo.

Me parece que la participación es clave. Joaquín lo planteaba como desafío en Córdoba: nos estamos proponiendo procesos de participación ciudadana para definir nuestro territorio. Ese es otro aspecto central frente al avance de las distintas propuestas del neoliberalismo. Territorios no desarrollados, no preparados, poco poblados o divididos, que nunca se preguntaron hacia dónde quieren ir, terminan siendo tomados por sorpresa, sin respuestas.

La participación ciudadana y la discusión entre nosotros rompen ese aislamiento, impiden que nos encuentren sin soluciones y nos dan una actitud distinta. Creo que esa debería ser la evolución de este panel.

No sé si Pablo o Joaquín quieren tomar la palabra, pero lo mío era una reflexión. Muchas gracias.

Pablo Sercovich:

Gracias, Emma. Gracias, Julio, por la intervención, que fue un gran disparador. Primero quiero agradecer a Guillermo, Joaquín y Gladys, porque para nosotros es muy importante la participación de ustedes. Pusimos en el chat el enlace al grupo de WhatsApp donde se articulan las compañeras y compañeros que vienen participando de esta actividad de Ambiente y Territorio desde el año pasado. Les propongo que se sumen: será muy importante contar con su participación protagónica.

Julio planteó algo muy relevante, retomando lo que comentaba Joaquín al inicio: el desafío de superar las contradicciones secundarias frente a la contradicción principal que tenemos que abordar mancomunadamente. Desde el ámbito multisectorial decimos que esta dinámica nos permite justamente superar esas contradicciones secundarias. Nos da un espacio de confluencia, de diálogo y de producción de consensos, más allá de las pertenencias o identidades de cada uno de nosotros.

Este proceso de construcción programática se da a través de estos espacios —paneles, talleres— que funcionan como referencia, y también mediante la articulación territorial con los 24 grupos provinciales, integrados según intereses temáticos y realidades locales. No decimos que este sea el modelo final, es un intento que seguimos ejercitando, tratando de traer el futuro al presente. Como señalan compañeros de la Cátedra de Planificación participativa y Gestión Asociada de FLACSO, se trata de pensar proyectos comunitarios con participación de comunidades, gobiernos subnacionales, sector académico y articulación territorial.

Este esquema dialoga con experiencias como el Poder comunal en Venezuela, el “mandar obedeciendo” en Chiapas y Bolivia, o los planteos de Dussel. Se trata de empezar a poner en práctica esos laboratorios en la medida en que el ámbito multisectorial nos lo permite.

Un tema fundamental para nosotros fue que, a partir de esta experiencia desde el año pasado, pudimos articularnos con otros espacios de América Latina para impulsar un proyecto al que, por supuesto, las y los invitamos a sumarse: la Pluriversidad Runasur. Se trata de concebir un proceso político-pedagógico construido a partir del debate y el diálogo, sobre su metodología, e implementarlo con una dinámica similar a la de estos encuentros: encontrarnos, intercambiar, dialogar, convocando a compañeras y compañeros de distintos sectores.

Coincido con lo que planteaba Guillermo sobre la necesidad de articulación en estas construcciones de plataforma. Hoy estamos en condiciones de abonar a este proceso. Tenemos 14 equipos trabajando —este es uno de ellos— y creemos posible poner en sinergia la articulación temática con la territorial. Pero, por supuesto, esto lo construyen las compañeras y compañeros cada día con actividades como estas, en los encuentros y con mucho trabajo que va mucho más allá de una foto tras ganar una elección o un campeonato.

Por nuestra parte, agradecerles y pedirles nuevamente que se incorporen al grupo de la Multisectorial de Ambiente y Territorio para seguir trabajando estos temas. Como saben, compañeros del Pacto Ecosocial del Sur, Enrique Viale, participó en el encuentro de verano de este mismo equipo. Estamos intentando sumar estas miradas para enriquecer el proceso, que seguirá dándose también en el taller al que los invitamos a participar.

No los voy a aburrir con los dispositivos de inteligencia artificial, que también van a ser importantes, pero cierro agradeciendo mucho esta instancia y convocando a seguir trabajando juntos.

Muchísimas gracias.

Intervención – Guillermo:

Muy brevemente, en relación con lo que planteaba Julio, creo que nuestro país no produce. Existe una idea de producción que tenemos que repensar. Mucho antes de Milei, la lógica dominante ya era la de la exportación de toneladas de litio, oro, plata, cobre, celulosa, maíz, trigo, soja, calamar, merluza, petróleo, gas, y ahora incluso quieren imponer el salmón. Es una lógica financiera. Primero, porque los grupos financieros son los que mandan. Invito a mirar el año 2023: Larry Fink, de BlackRock, convoca abiertamente al resto a invertir en renovables. Dice sin tapujos: “Ustedes hasta acá ganaron plata con los hidrocarburos; ahora la van a ganar con las renovables”. Es decir, hay una lógica financiera clara detrás de todo esto.

Segundo, esta lógica es distinta incluso al desarrollismo de las décadas del 50, 60 y 70, al que soy extremadamente crítico —en sintonía con referentes como Gustavo Esteva—, pero que, aún con sus límites, aspiraba al consumo local. El desarrollismo actual no tiene nada que ver con eso: hoy aspiramos a alimentar chanchos en China, autos alemanes o bancos suizos. Hubo un desplazamiento de sentido que tenemos que revisar: ¿qué significa producir en nuestro país?

Para cerrar, incluso con la idea del famoso convenio público-privado, que en la ciencia es un gran problema, ¿cuándo fue que entendimos que lo “privado” era sinónimo de una multinacional y no de una pyme? ¿Qué pasó para que se festeje la entrada de BlackRock y no la de una pyme de San Martín, en Buenos Aires, o de las afueras de Córdoba?

Ahí nos cooptaron el sentido, lo armaron y lo pusieron delante de nosotros.

Intervención -respuesta:

Guille, sí, cuando hablaba hacía referencia a esas cuestiones de financiarización en ese mismo sentido que bien estás planteando. Creo que voy a mostrar tres imágenes no más para tratar de no terminar tan en la decepción y tapándonos en el cráter extractivista en el que podemos sentirnos por la bronca, etcétera. Ahora, más con lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados en el Congreso, quiero mostrar una imagen que va muy en tono con lo que compartía Guille. Voy a compartir pantalla. Me parece que ahora sí pude entrar con esto que hablaba recién. Díganme si se alcanza a ver.

Voy a arrancar bien breve por Córdoba, con tres imágenes simples. Como dijo Guille y como compartía la compañera hace un ratito, la situación importante que tenemos que hacer foco ha sido en los impactos que territorialmente se vivieron, por ejemplo, con las fumigaciones y los agrotóxicos, y los impactos en áreas periurbanas. También debemos enfocarnos en los logros, como el bloqueo desde los territorios a la territorialidad del agronegocio que todavía existen, por ejemplo, prohibiciones de fumigaciones en muchas localidades.

Se nombró que en muchas localidades del país se continuó con algo que empezó en Córdoba y casi al mismo tiempo en Buenos Aires, por problemas de salud aún presentes, como los que mencionaba Bell Ville, personas con cáncer en edades que no corresponde, por estas enormes contaminaciones y daños generados por el agronegocio y el efectivismo agrario.

Si vemos los logros, quiero concentrarme un poco en eso. Hay un territorio muy grande solo en Córdoba, con más de 385,000 hectáreas donde se lograron prohibiciones de fumigaciones. Esos bloqueos territoriales fueron locales, organizaciones colectivas pusieron en el centro la dignidad de la vida y se fueron tejiendo en redes y diálogos muy fuertes hasta hace poco. Esas territorialidades se unieron también en iniciativas como: “Logramos la prohibición de fumigaciones, pero ¿cómo podemos producir alimentos para alimentar a las comunidades locales?”

Hay gente participando de misiones y de otros territorios que convergen en la UTT y en la Confederación Trabajadora de la Economía Popular. Personas participaron en prohibiciones de fumigaciones y en la creación de ordenanzas de promoción a la agroecología. Esto se debatió en momentos críticos, similares a lo que vimos durante el gobierno de Macri, cuando hablar de agroecología era elitista. En la sierra de Córdoba se pasó de una feria agroecológica en 2005 a 31 permanentes en la actualidad y a una red de unas 11 familias que compran o intercambian alimentos que laboran en sus hogares o con otras regiones que trabajan desde la agroecología, interpelando también a la producción orgánica. Esto se ha desarrollado con marcas blancas como Carrefour y otras empresas, constituyendo verdaderos sistemas alimentarios agroecológicos, autogestivos, autónomos, artesanales y regionales. Es un proceso de sanar con la tierra, disputando territorialidades al sistema alimentario transgénico y transnacional del agronegocio.

Es importante verlo porque si perdemos el foco de estos logros colectivos, de las protecciones de cuencas hídricas y resguardos territoriales de comunidades que allí habitan, no estamos hablando de protección a partir de lógicas extranjeras o inversión de bonos, sino de gente que decidió resguardar las cuencas, como comunidades indígenas en la sierra de Córdoba o en Santiago del Estero. Si perdemos ese foco, también perdemos la oportunidad de reforzar lazos comunes y desbloquear al capital las territorialidades que se están viviendo ahora con marcos normativos recientes.

El desafío importante que nos queda no es solo debatir, sino volver a ver las cuestiones territoriales que se supieron construir, analizarlas críticamente y repensarlas para no quedar a merced de discursos de odio institucionalizados que buscan destruir los lazos y territorialidades conseguidas y, como dijo Guille y la compañera, desposeer o acaparar.

Les agradezco mucho. Estoy con mi hija enferma, así que paso la voz y apago un toque la cámara. Tengo una pregunta para los panelistas vinculada con la redefinición de las fronteras políticas de Sudamérica a partir del IRSA. Es un tema que seguimos muy detenidamente, directamente vinculado con la conversión de estos territorios de sacrificio para la transformación energética del norte global, como planteaban los compañeros. No sé si ustedes, en el territorio nacional, están analizando estos corredores bioceánicos y su impacto en la reconfiguración. Adelante.

Intervención – Joaquín:

Brevemente, como dije, el IRSA es una buena/mala herencia de los progresismos. Guste o no guste a quienes apoyan al campo nacional y popular. Esto se ve en Córdoba con algo simple: las trazas de autovías, caminos que la gente no entendía y que recién en los últimos meses se entendió por qué se pavimentan y desmontan, haciendo autovías para pueblos pequeños que solo querían asfalto, encontrándose con una lógica de desarrollo que destruye todo. Han facilitado la producción y traslado de mármol, granito y bloques, conectando con infraestructuras de San Juan para llegar a Chile. Lo mismo ocurre en Punilla con la ampliación de la autovía y con obras de infraestructura hídrica para llevar agua del río Coronda a la ruta nacional 19 hacia el puerto de Santa Fe, conectando con China y Europa.

Otra mala noticia: se aprobó la circulación de bitrenes en Argentina, camiones de gran volumen que estaban bloqueados. Esto genera contaminación, destruye obras, altera dinámicas de pueblos, destruye corredores biogeográficos y fomenta despojo y especulación inmobiliaria. Podría sumar mucho más, pero siendo breve puedo compartir más información después.

Sobre la salida, preguntaba Iván cuál sería. No hay respuesta única; es construcción colectiva. La primera respuesta es que no lo sé, porque estamos muy oscuros y no puedo hablar desde todo el país. Hay diversidad, como se vio en las presentaciones. Mientras tanto, Marcos Pastrana me contó que los poderes corporativos han organizado esta realidad: no es caos, sino planificación. Para que San Juan abrace la megaminería, destruyeron la producción agrícola en los 90. Para que avance el fracking, destruyeron las chacras. Esto requiere tiempo de rearme; cambiar la política demográfica y la vida rural llevará al menos 20 años, reconstruyendo suelos, caminos y diversidades. Pero hay que empezar ya, con firmeza y trabajo, porque no hay atajos: la soja, el litio, todo ha sido atajo; en cuestiones de vida no hay atajos.

Orlando (El Dorado):

La experiencia fue muy enriquecedora. Todos hablamos de biodiversidad. En mi provincia, tuvimos muchos ataques relacionados con glifosato, pero pudimos controlar una ley provincial. Sin embargo, cuando el Instituto de Regulación desapareció, se liberó la plantación y perdimos control. Las grandes empresas están rompiendo con la pequeña agricultura y los territorios, sin respetar relevamientos de pueblos originarios, generando desalojos de productores. Sin Estado presente y sin organización, será imposible sostener la materia prima.

Además, nuevas plantas de hierba afectarán la calidad del producto local y concentrarán la producción en manos de grandes empresas, afectando a pequeños productores. La emergencia alimentaria es crítica: entran productos de Brasil y Paraguay a precios bajos porque no hay financiamiento para producir localmente. La hidroponia avanza, pero no reemplaza un producto sano del suelo. El problema principal es el agua: hay sequías y abundancia, pero nunca hay planificación ni prevención.

Si no abordamos la problemática de la tierra, todo lo demás será atropellado.

En 2015 había ilusión con la titularización de tierras para pequeños productores, con una ley nacional y presupuesto; la falta de financiamiento y organización impide replicar modelos de Brasil, donde productores tienen acceso a bancos para sostener proyectos productivos a largo plazo. Si no resolvemos la tierra como punto de partida, seguiremos en los mismos problemas durante años. Hay que involucrarse en política local, provincial y nacional, pedir bancas del pueblo y dominar desde ahí, más allá del municipio.

Para mí, la única forma de fortalecernos es acompañarnos y aprender colectivamente, porque si no abordamos estos problemas de base, el resto seguirá durante muchos años.

Teudoro:

Buenas noches, compañeros. ¿Cómo puede ser que después de más de 200 años de vida republicana todavía tengamos problemas con la tierra? En la ciudad te usurpan la casa, y después de 20 años el juez le da la propiedad a otros, aunque los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hayan vivido allí durante generaciones y no tengan los papeles. Eso no se puede entender. Creo que el próximo gobierno, no sé si por decreto o de otra manera, debería darle la titularidad a quienes han vivido allí durante años, porque son los dueños. Después vienen terratenientes que compran del Estado y expulsan a nuestros hermanos. Eso no puede ser.

Moderadora:

Quería leer una pregunta para los panelistas, aunque solo quería opinar. La pregunta es: “¿Qué proponen como proyecto urbano ecológico implementando el buen vivir de la naturaleza?”

Intervención – Juan Domingo

En mi intervención planteé que la alternativa es la economía social, basada en comunidades que llevan más de 11.000 a 15.000 años en los pueblos del planeta. Se trata de una economía distinta a la que tenemos actualmente. La hidroponia en invernadero es un ejemplo: permite producir alimentos sin químicos ni pesticidas, evitando los daños de la agroindustria, donde muchas frutas y verduras se rocían con glifosato y otros productos químicos.

Propongo construir barrios donde nos juntemos para producir y garantizar un plato en la mesa. Podemos hacer todo nosotros mismos, pero en la economía liberal todo está hecho por trabajadores y productores sin reconocimiento. Es necesario tener una mirada distinta y juntarse detrás de una alternativa que funciona en el mundo. Hoy, mil millones de personas desarrollan productos de forma ecológica a través del sistema cooperativo, que es el modelo inicial de la humanidad: cooperar. Si la raza humana no hubiera cooperado para subsistir y sostenerse, hoy no existiríamos.

Los consensos principales alcanzados por el Panel de Ambiente y Territorio de la Multisectorial Federal, a través de la Universidad Popular de Invierno, en su 4a edición, son:

- El cambio climático es una realidad palpable y cotidiana en los territorios de Argentina y América Latina, con impactos graves sobre el agua, la producción, la salud y la cultura de las comunidades.

- El modelo extractivista-destructivista del capital profundiza la crisis climática mediante agronegocios, minería, fracking, urbanización especulativa y proyectos de “transición energética” que reproducen la lógica de despojo.

- Los territorios se transforman en “zonas de sacrificio” bajo este modelo, generando desterritorialización, expulsión de comunidades y pérdida de biodiversidad y de bienes comunes.

- La afectividad y los vínculos comunitarios son motor de resistencia y organización, uniendo saberes ancestrales, técnicos, científicos y militantes en defensa de la vida.

- Las comunidades originarias y campesinas sostienen prácticas agroecológicas y ancestrales que resultan claves frente al cambio climático, aportando sostenibilidad y cuidado de la tierra.

- La defensa del agua es un eje central de todas las luchas territoriales, dado que sin agua no hay comunidad ni posibilidad de reproducción de la vida.

- La unidad en la diversidad es imprescindible: a pesar de las divisiones internas y tensiones, el desafío es reencontrarse, dialogar y reconstruir espacios comunes de lucha.

- Las corporaciones transnacionales y sectores concentrados del capital nacional son los principales beneficiarios del extractivismo, con aval o complicidad de sectores del Estado.

- La concentración de tierras y de la producción agropecuaria profundiza desigualdades históricas y niega la soberanía alimentaria, que debe construirse con base en la diversidad productiva y cultural.

- La criminalización y judicialización de las luchas socioambientales es parte del modelo de despojo, que busca quebrar la resistencia popular y borrar la memoria.

- La educación ambiental y la transmisión de saberes intergeneracionales son herramientas estratégicas para fortalecer la conciencia y las prácticas de cuidado de la naturaleza.

- Es necesaria la articulación entre ciencia, filosofía, militancia y pueblos originarios, para generar alternativas frente al ecocidio y construir justicia socioambiental.

- La verdadera soberanía se construye en armonía con la naturaleza y con la dignidad de los pueblos, mediante proyectos comunitarios y de participación popular que enfrenten el neoliberalismo y el destructivismo.

Tras la finalización de la Universidad Popular de Invierno en su 4a edición, comenzarán a desarrollarse los Talleres de cada área de Trabajo en el Gabinete Multisectorial, a partir del 15 de Septiembre.

La primera parte consiste en el trabajo sobre los Consensos sobre las exposiciones del panel

La segunda parte persigue Un Proyecto para tu comunidad.

Son espacios de diálogo para debatir y construir propuestas con metodologías participativas, análisis de contextos políticos y sociales e identificación de casos y proyectos.

Estos encuentros buscan ser espacios estratégicos para la proyección y construcción de Comunidad Organizada en articulación. La participación es federal, a través de la Modalidad virtual para garantizar la inclusión de todas las militancias del país y la producción colectiva en la que se pone de manifiesto la articulación de conocimientos académicos, técnicos y territoriales para cada proyecto con acompañamiento de la Multisectorial Federal y la supervisión metodológica de PPGA FLACSO.

La Universidad Popular de Invierno 2025 en su 4a edición convoca a la articulación, el fortalecimiento y la unidad popular, conjuntamente con el diseño de estrategias de acción para construir un proyecto de país como el que soñamos.

Principios Fundamentales de nuestra propuesta de trabajo:

La Multisectorial Federal de la República Argentina se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valoramos todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos. Creemos que la diversidad de perspectivas enriquece nuestras discusiones y fortalece nuestras propuestas para una Argentina Justa, Libre y Soberana.

Áreas de Trabajo en el Gabinete Multisectorial

El Gabinete Multisectorial abarca una amplia gama de áreas que son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad argentina. Estos equipos temáticos de trabajo participativo de la Multisectorial Federal de la República Argentina tienen como objetivo:

–El monitoreo de las políticas públicas implementadas desde el 10 de Diciembre de 2023, el impacto del DNU 70/23, la Ley Bases, el RIGI y toda otra modificación jurídica o normativa con afectación en cada área, así como

–El desarrollo de propuestas que reflejen el horizonte deseado por las militancias articuladas por el bien común, construyendo en confluencia una propuesta política y la estrategia que la lleve a la victoria.

Tu participación activa es esencial para el éxito de esta iniciativa, por lo que extendemos una cordial invitación a sumarte a esta Cuarta Edición de Encuentros Participativos de la Multisectorial Federal de la República Argentina.

Organiza: Argentina en Red para la Multisectorial Federal de la República Argentina. Acompaña: CTA Autónoma – Universidad Popular de Invierno 2025.

Contacto para información sobre la Universidad Popular de Invierno:

Secretaría. Florencia. WP 1131987726

Dando continuidad a la formación y el debate que el Gabinete Multisectorial promueve desde su creación, esta Universidad Popular de Invierno 2025 es otro eslabón con el que se enriquecerá lo trabajado con nuevas miradas.

INSCRIBITE EN EL PANEL DE TU ÁREA:

Multisectorial Relaciones Exteriores, Multisectorial Desarrollo Social, Multisectorial Infraestructura, Multisectorial Salud, Multisectorial Educación, Multisectorial Género, Diversidad e Interseccionalidad, Multisectorial Cultura, Multisectorial Migrantes, Multisectorial Trabajo y Seguridad Social, Multisectorial Justicia y Derechos Humanos, Multisectorial Niñez y Adolescencia, Multisectorial Discapacidad, Multisectorial Ambiente y Territorio.

En Articulación Somos y Podemos

Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.

- El pueblo originario Tastil fue una importante ciudad prehispánica ubicada en la Quebrada del Toro, en la provincia argentina de Salta, que alcanzó su apogeo en el Período de Desarrollos Regionales (anterior al incaico), siendo uno de los mayores conjuntos urbanos del Noroeste Argentino. En la actualidad, este sitio se encuentra cerca de la localidad moderna de Santa Rosa de Tastil, un pequeño pueblo que habita el área y que conserva la memoria de este antiguo pueblo, caracterizado por su arquitectura de piedra, su organización urbana y su arte rupestre. ↩︎