El equipo del Gabinete de Discapacidad, a través de la Universidad Popular de Invierno 2025 organizada por la Multisectorial Federal de la República Argentina, realizó el viernes 29 de agosto el Panel de Discapacidad titulado: “La heteronorma mata. Visibilización de violencias naturalizadas a exterminar, y propuestas de accesibilidad“, con panelistas que son referencia a nivel nacional e internacional, y del que a continuación presentaremos la transcripción y los consensos a los que se arribó.

Con la coordinación de lxs compañerxs Naty Carrera y Guadalupe Río Salcedo, y la coordinación general del secretario de la Multisectorial Federal, el compañero Pablo Sercovich, se contó con la participación especial de les panelistxs Marcos Killari Varela y Laura Alcaide. Se contó con intérprete de Lengua de Señas Argentina durante las exposiciones del Panel.

El encuentro partió de los consensos alcanzados en la Universidad de Verano 2025 (que se desarrolló desde la sede argentina de FLACSO), y su eje vertebrador comprende el comentario y desglose del contexto político, social, económico e institucional de las personas con discapacidad en nuestro país, la legislación vigente y la realidad que lidia con el abandono del AnarcoEstado encabezado por su presidente, Javier Milei hacia miles de personas en situación de discapacidad y que están dejadas a su suerte. Lo que explícitamente equivale a su aniquilamiento.

Intro:

Desde los orígenes de la colonización, nuestra huella de violencia es muy brutal. En momentos en los que, quien primeramente debiera proteger y garantizar nuestros derechos profundiza nuestra situación de vulnerabilidad, y donde las violencias ititucionales y estructurales pretenden instalarse en plan de exterminarnos, es que proponemos este taller virtual abierto junto con los consensos obtenidos a través de la Universidad Popular de Invierno 2025, desde el Espacio Disca, en la Multisectorial Federal de la República Argentina. Nuestro objetivo es compartir saberes, experiencias, labores territoriales, acciones de resistencia y lucha, herramientas, obstáculos, inquietudes, sentires y propuestas.

Como es característica de la Multisectorial Federal, los paneles funcionan a manera de instancias de debate abierto y federal, que articulan saberes técnicos, militantes y territoriales, y que alimentan la producción programática de cada equipo temático de su Gabinete.

Transcripción

(El video del encuentro está al final de la publicación)

Apertura por Guadalupe Río Salcedo:

Buenas noches. Gracias a todas las personas que están hoy aquí. Me presento: soy Guada, neurodivergente, aún sin diagnóstico.

Esta Multisectorial Federal nació durante el trágico gobierno de Macri, frente a la falta de información en los medios masivos. Digitalizamos el “boca en boca” en grupos de WhatsApp, compartiendo y replicando realidades de nuestro país, organizando ruidazos y reclamos colectivos ante los tarifazos.

Al comienzo de esta dictadura de Milei —porque es una dictadura, reconozcámoslo— reactivamos estos espacios. La Universidad Popular propone articular y socializar trabajos y problemáticas territoriales. Cuando empecé a participar noté que el área de discapacidad estaba incluida en salud, un enfoque patologizante. Propuse corrernos de ese lugar, y aquí estamos: dando voz a personas con discapacidad, corridos del paternalismo donde otros hablan por nosotras, subestimando e infantilizando nuestra voz.

Gracias a Pablo por valorar esta demanda, y a Nati por alentarla. A todo el equipo: gracias por el trabajo con amor y conciencia. Gracias a María Cristina, a Flora y Paula por hacer accesible este taller. Recordemos: la militancia es trabajo no pago, por eso fue una decisión política pagar a las intérpretes.

El título elegido fue “La heteronorma mata”. No es solo una expresión: vidas se pierden bajo la imposición de normalidades artificiales. Los travesticidios y lesbicidios son la expresión más brutal de estas violencias, que también se manifiestan en formas más invisibles: violencias estructurales, institucionales y culturales que atentan contra la existencia misma de una persona o colectivo.

Visibilizar, concientizar y desaprender mandatos sociales es el primer paso. Hay que dejar de aceptar como “norma” ser neurotípica, blanca, flaca, universitaria. Todos los cuerpos y saberes valen, son humanos y tienen belleza y sabiduría.

Las violencias se entrelazan: doméstica, laboral, institucional, de género, capacitista, obstétrica, digital, simbólica. También afectan a la tercera edad. Ejemplo: una mujer víctima de violencia de género debe costear abogado, pericias, trámites, mientras las medidas de protección caducan rápido. Así, una violencia arrastra a otra.

Hoy vemos esto en la quita de pensiones no contributivas, en auditorías arbitrarias y trámites imposibles de cumplir. También en la omisión de lenguas originarias en escuelas, en la censura de cuerpos gordos en redes, en la naturalización de violencias hacia niñeces (obligar a dar besos, burlarse de miedos, exponerlos sin su consentimiento).

En medicina también se deshumaniza: se nos trata como “sacos de órganos”, sin respetar nuestros derechos como pacientes. Ejemplo: la gordofobia en el transporte público que impide sentarse a personas gordas. Necesitamos más empatía y reconocimiento de privilegios.

En cuanto al capacitismo, lo definimos como fascismo porque reproduce la misma lógica de opresión que exterminaba a personas con discapacidad. Se centra en lo que falta, no en deseos ni potencialidades. Ejemplos: docentes que borran el pizarrón sin considerar déficit de atención o dislexia; semáforos que no contemplan a personas mayores o con muletas.

La política no puede reducirse a corrupción o farándula: es herramienta de transformación. Necesitamos participación activa de personas con discapacidad, como reclaman hoy los jubilados en PAMI. Existen tecnologías inclusivas, pero falta organización y voluntad política para implementarlas.

Para cerrar: quiero destacar la violencia contra nuestra identidad solidaria como pueblo argentino. Hoy, si sacás un boleto SUBE a otra persona, te cobran más: un impuesto a la solidaridad. Nos quieren convencer de que ser solidarios no vale la pena, pero la solidaridad sigue siendo nuestra fortaleza.

Como propuesta: reconocer privilegios, cuestionarlo todo sin miedo, aprender a desaprender. También reivindicar la cultura canábica como derecho a la salud, autonomía e identidad.

Y finalmente: el capacitismo es fascismo. Necesitamos corrernos del lugar de la tutela y organizarnos para exigir cambios estructurales. La política nos pertenece.

Gracias por escuchar y por la paciencia.

Presentación de Laura x Guada

Nuestra compañera Laura Alcaide, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, además de candidata a concejal por la NUS.

Te escuchamos, Laura, gracias por estar acompañándonos.

Intervención de Laura Alcaide

Me encanta estar en este espacio en el que hablamos de la discapacidad de manera transversal. Como dijo Guada, las personas discas aparecemos en todos los ámbitos.

Muchas veces se nos vincula solo con cuestiones relacionadas a la discapacidad, como si cada cosa que hacemos estuviera ligada a terapias. Nuestros cuerpos siempre estuvieron asociados a lo terapéutico, aunque lo que hacemos no lo sea. Eso hace que muchas de nuestras experiencias no se reconozcan como parte de nuestra vida plena.

Aclaro: no todas las discapacidades están en el cuerpo. Por eso prefiero hablar de identidades discas, no solo de cuerpos.

Mi tema de conversación y militancia es la participación política de las personas con discapacidad. Es lo que me mueve, me interesa y me quita el sueño. Mi objetivo es que todas las personas con discapacidad sientan que pueden participar políticamente.

Para eso necesitamos derribar las lógicas capacitistas presentes en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en todos los espacios de participación.

La participación política se valida cuando ponemos el cuerpo. Pero ¿qué pasa con quienes están en situación de encierro, en una cárcel o en un manicomio? ¿Qué pasa en una asamblea? ¿Hay intérpretes de lengua de señas? ¿Se utiliza un lenguaje claro y accesible para todxs?

Las barreras de accesibilidad, aunque parezcan simples, son las que impiden que muchas personas participen políticamente. Esto deriva en que no se sientan representadas en las listas electorales y, por lo tanto, no aparezcan en las políticas públicas de los gobiernos.

Intervención de Marcos Varela

Quiero felicitar a Guada porque hizo un recorrido muy completo, incluso al introducir la noción de violencia ontológica. Eso demuestra investigación y compromiso.

Creo que lo que planteó también se vincula con lo que dijo Laura Alcaide: hoy lo que está en crisis es la democracia representativa. Necesitamos avanzar hacia formas de democracia semidirecta, porque el modelo actual nos deja siempre afuera, excluidxs. Los partidos políticos deberían abrir debates, foros y asambleas para pensar otra política.

Estamos frente a dos paradigmas y necesitamos pensar mundos posibles. Para eso sirven las categorías que Guada nombró. En este sentido, la charla de hoy, “La heteronorma mata”, es clave: la heteronorma representa al varón blanco, heterosexual, académico, terrateniente, con bienes materiales y simbólicos. Necesitamos cuestionar ese modelo.

La Multisectorial viene trabajando desde la interseccionalidad, y es un aporte central. El cambio generacional es un desafío dentro de los partidos: respetar la experiencia de lxs adultxs mayores, pero al mismo tiempo dar lugar a nuevas miradas y actualizaciones.

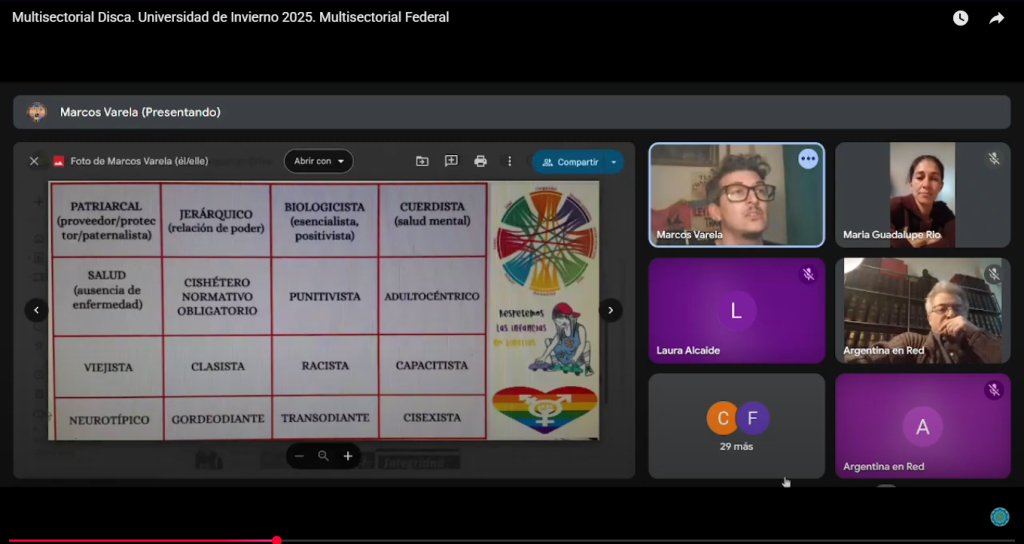

Por eso es fundamental traer hoy categorías de los estudios de género, masculinidades, teorías queer, crip, trans y de corporalidad. Estas categorías nos permiten analizar problemas en contexto, de manera transversal e interseccional.

En particular, la discapacidad y el capacitismo ponen en jaque lo que está normalizado, porque son lo opuesto al modelo hegemónico. Por eso conceptos como capacitismo, sexismo o cuerdismo son tan importantes hoy. No todo el mundo los maneja, pero con ejemplos claros e imágenes pueden hacerse comprensibles.

Propongo que trabajemos con dos conceptos: capacitismo y cuerdismo. La idea es hacer un ejercicio: que cada participante escriba en una hoja un concepto o reflexión y luego lo muestre en cámara, como forma de juego colectivo.

Consultas/ Preguntas

Susana Aquino

Tengo dos hijas con discapacidad. Una de ellas, de 19 años, con epilepsia y dificultades en la lectoescritura, terminó la secundaria con excelentes notas, pero sufrió discriminación en la facultad pública donde intentó estudiar turismo. Los docentes hicieron comentarios capacitistas y no se adaptaron a sus necesidades, pese a tener Certificado Único de Discapacidad con acompañante. La Oficina de Inclusión me dijo que, por ser adulta, debía manejarse sola. Pero ella pide que la acompañe, porque se siente discriminada y callada en el aula. ¿Qué hacer en este caso?

Respuesta

Marcos: Esto es claramente violencia institucional. La universidad, como institución pública, debería garantizar accesibilidad. Si el CUD especifica acompañante, debe respetarse la voluntad de tu hija. También existen recursos como programas de tutores pares en universidades, que generan redes de apoyo estudiantil. Es importante que ella pueda construir autonomía, pero desde la interdependencia, no desde el abandono.

Laura Alcaide: El problema de fondo es la tutela histórica sobre las personas con discapacidad. Muchas veces no se contemplan nuestros deseos. Conectarse con organizaciones como Orgullo Disca o espacios colectivos ayuda a transformar experiencias individuales en luchas colectivas. La organización colectiva alivia la tristeza que genera el capacitismo institucional.

María Cristina Retondini: Como psicóloga, sugiero que Susana acompañe a su hija en los primeros pasos, pero también que la ayude a vincularse con pares y construir su autoestima. Es clave combinar autonomía con apoyos, porque la interdependencia es parte de la vida humana. En definitiva, la discriminación estructural en las universidades es violencia institucional, que debe combatirse con normativa, apoyos efectivos y redes colectivas. Además, la autonomía de las personas con discapacidad no significa aislamiento: la interdependencia y la solidaridad son parte esencial de la vida comunitaria.

Intervención de Nicolás Sánchez

Buenas noches. Quiero responder brevemente a lo que planteó Susana.

Soy Nicolás, graduado en Licenciatura en Comunicación y estudiante de Estudios Políticos en la Universidad Nacional de General Sarmiento. A mí me pasó algo parecido: una vez no dejaron entrar a mi acompañante. Lo que hice fue acercarme a la Comisión de Discapacidad de mi universidad, junto con el área de Orientación al Estudiante. Ellos intervinieron y hablaron directamente con el docente.

Por eso recomiendo acudir siempre al área de inclusión o de orientación al estudiante: ahí se pueden buscar soluciones.

Es importante que, aunque la acompañes, sea tu hija quien empiece a animarse a hablar y dar los primeros pasos. Entiendo que es difícil, porque a mí también me costó mucho. Pero la universidad es su espacio de formación y le servirá perder el miedo y empezar a expresarse, incluso si al principio cuesta horrores.

Como apoyo, vos podés estar ahí cuando haga falta, pero la primera voz debe ser la de la persona con discapacidad. Es la protagonista y futura profesional.

Quedo a disposición, puedo dejar mi contacto para acompañar en lo que necesiten.

Pregunta de Nicolás a Marcos

¿Qué significa exactamente “democracia semidirecta”? Nunca lo había escuchado y me interesa.

Respuesta de Marcos

Cuando hablo de democracia semidirecta lo hago porque siento que hemos perdido representatividad en el Congreso. No hay nadie que me represente: muchxs hablan “por” las personas con discapacidad, “por” migrantes, “por” diversidades, pero no en primera persona.

Yo quiero ver a compañeras travestis y trans defendiendo nuestras leyes en una banca, así como Esteban Paulón, diputado gay, ocupa un lugar de representación. Quiero que referentes como Laura Alcaide lleguen a esos espacios: porque tienen experiencia, existencia identitaria y formación. Necesitamos esa voz propia, no que alguien externo nos diga qué nos conviene.

La democracia semidirecta implica metodologías más asamblearias y horizontales, donde las decisiones surjan de abajo hacia arriba y no se definan “a dedo”.

Un ejemplo: en salud, lxs trabajadorxs del sector deberían poder elegir a su propio ministro o ministra, porque van a trabajar en equipo. Este modelo podría replicarse en otros ámbitos del Estado.

El problema es que el Estado históricamente gestionó de manera binaria. Hace falta aprender a gestionar en la multiplicidad y con mirada queer, reconociendo la diversidad de identidades que existen en nuestros territorios.

Intervención de Pablo A. Sercovich

Quiero señalar que en Podemos (España) el representante del círculo de discapacidad fue candidato al Parlamento Europeo y ejerció durante todo un mandato. Esto demuestra que es posible organizarse y alcanzar representación política efectiva.

Invito a Marcos y a todxs a participar activamente en el debate dentro de la Multisectorial Federal, retomando experiencias exitosas de Sudamérica y Europa, y poniéndolas en práctica para construir un proceso sostenible y popular.

Intervención de Laura Alcaide

En este tiempo participé en Orgullo Disca y, en el último año y medio, en la Asamblea Discas en Lucha, que organizamos y convocamos desde Orgullo Disca. Logramos una resistencia enorme a nivel nacional, que implicó muchísimas estrategias y herramientas. La organización cotidiana tiene tanto valor como la organización para la participación política, porque ambas garantizan que estemos presentes en todos los espacios.

Hoy, lo que ocurre con las coimas y la corrupción en el área de discapacidad nos coloca en un lugar inesperado: el de poner en jaque al gobierno. Nunca hubiera imaginado que nuestro sector podía hacerlo. Y esto pasa porque históricamente los discas nos creemos menos, sentimos que pedimos demasiado o que lo que reclamamos no nos corresponde.

Pero sí nos corresponde. Como dijo Marcos, la redistribución de la riqueza también es un derecho. Todos los derechos son producto de luchas, y hoy las personas con discapacidad estamos en esa lucha, en la primera línea de la resistencia.

Es necesario que los partidos políticos y los sindicatos reconozcan que las personas con discapacidad también somos trabajadores. Nuestros problemas y necesidades no siempre son las mismas que las de otrxs, y por eso necesitamos representatividad propia dentro de los sindicatos y en la política.

Lo que nos falta es representación. La participación política es lo que nos va a dar lugar a tener presencia real en la cotidianidad y en todos los ámbitos.

Por eso, más allá de exponer, me interesa que discutamos e intercambiemos: ¿qué significa “dar lugar”? ¿Cómo se construyen esas estrategias para la inclusión real?

Finalmente, quiero invitarles este lunes a una actividad frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Dragones y Mendoza, barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Haremos una radio abierta y una permanencia, porque la agencia es de lxs usuarixs, de lxs trabajadorxs y de las personas con discapacidad.

Intervención de Pablo Daniel Vain

Quiero aportar algunas cuestiones puntuales para colaborar con este debate e intercambio.

Para quienes estén interesados en la cosmovisión de las comunidades indígenas en relación con la discapacidad, recomiendo la tesis doctoral de Alex Charza de los Ríos, de la Universidad de Antioquia (Colombia), que realizó un trabajo muy interesante sobre el tema.

Soy de Posadas, Misiones, y aprovecho para comunicarme con algunas compañeras que están participando.

En segundo lugar, invito al ciclo que organizamos desde el Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad de CLACSO. Esta vez los tres conversatorios se centran en discapacidad y educación superior. Uno se realizó la semana pasada, otro hoy por la mañana, y el próximo viernes trabajaremos sobre “Educación superior y discapacidad: intercambios y experiencias desde Latinoamérica y el Caribe”, con el eje en la mirada de las personas con discapacidad que estudian o transitaron la universidad y sus experiencias de inclusión.

La inscripción es gratuita, pero requiere registrarse en la página de CLACSO para acceder al enlace de participación.

Soy docente jubilado de la Universidad Nacional de Misiones y trabajo en el CONICET en estas temáticas. Junto a colegas realizamos una investigación sobre la inclusión de poblaciones estudiantiles tradicionalmente excluidas de la universidad: personas con discapacidad, personas indígenas y otros colectivos. Publicamos un libro con la síntesis de esa investigación; compartiré el enlace para acceder al material.

En la Universidad Nacional de Misiones existe una oficina para la integración de personas con discapacidad en la Facultad de Humanidades. Si alguien quiere contactarse conmigo, dejo mi correo para orientar o acompañar procesos de inclusión en distintas facultades.

Por último, destaco que en el próximo conversatorio participará Lucía Velázquez, egresada de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Misiones y persona con discapacidad, quien compartirá su experiencia universitaria.

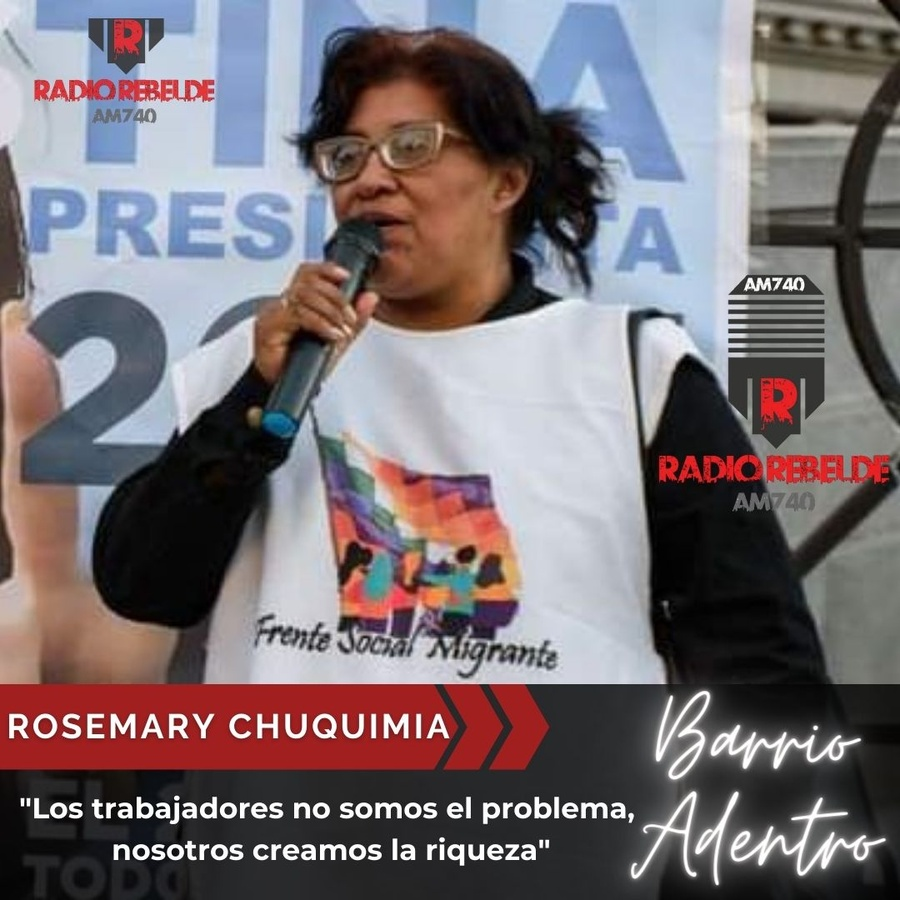

Intervención de Rosmery Chuquimia

Buenas noches. Soy Rosmery Chuquimia, del Frente Social Migrante, originaria de Bolivia, Colla.

Quiero retomar algo que mencionó la compañera Susana, porque me sentí identificada. Soy madre de un niño con discapacidad en salud mental. Hasta el año pasado él no sabía hablar, y lo que conseguimos fue a partir de capacitaciones que tomé en un programa de Apoyo para la Vida Independiente de COPIDIS, al que pueden acceder todas las personas con CUD.

Prefiero hablar de “personas con barreras” más que de discapacidad, porque todos los niños, adolescentes y personas con barreras tienen derecho a la inclusión y a una vida independiente.

Para que esto sea posible, también los padres debemos capacitarnos, no para ahogarlos, sino para darles la posibilidad de desarrollar su vida propia. No es fácil, porque como madres y padres tendemos a sobreproteger, pero tenemos que aprender a darles ese espacio.

En mi caso, en medio año de capacitación logré con mi hijo lo que un colegio no había conseguido en siete años. Por eso insisto: es fundamental no segregar, sino incluir.

Les felicito por este espacio, porque escuchando se aprende mucho. Y le pido a Pablo que comparta los enlaces que mencionó, así podemos estudiarlos y acompañar estos procesos en otros lugares.

Intervención de Guadalupe Río Salcedo

Quiero dar un ejemplo en forma de metáfora para explicar mejor mi idea.

Supongamos que tengo una fábrica y debo comprar guantes de trabajo. ¿Quién sabe realmente qué guantes se necesitan? ¿Yo, que digo “según el presupuesto compro estos”, o la persona trabajadora que todos los días sabe si necesita guantes resistentes al calor u otro tipo?

Lo mismo pasa con la política: un gobernante que nunca pisó un hospital público ni convivió con la discapacidad no puede saber mejor que una persona con discapacidad cuáles son las necesidades reales.

Hoy, por ejemplo, las coberturas sociales solo contemplan lo terapéutico, pero no lo social, lo que refuerza una mirada patologizante.

Por eso es tan importante ocupar espacios, dejar de temer y organizarnos colectivamente. Porque nadie mejor que quien vive en carne propia la problemática sabe lo que necesita y cómo resolverlo.

Intervención de Naty Carrera

Quiero retomar lo que mencionaban Laura y Marcos sobre la convocatoria para el lunes. Yo formo parte de Discas en Lucha, específicamente en la Comisión de Arte, y desde allí vamos a lanzar una convocatoria para quienes quieran sumarse a la radio abierta y acompañar ese espacio.

Será algo modesto —con música y un poco de sonido—, pero vamos a estar presentes para sostener la actividad y darle visibilidad.

Quienes quieran sumarse, pueden contactarme y los incorporo a la Comisión de Arte.

Intervención de María Rubio

Quiero empezar agradeciendo este espacio. Tengo 77 años, sigo dando clases en salud mental preventiva, y escuchando a Marcos me encontré con muchas categorías nuevas cuyo significado desconozco, aunque supongo que derivan del modelo patriarcal.

En mi vida personal, tuve cercanía con experiencias de inclusión: una hermana que fue directora de APADIM en Córdoba y una sobrina que integra la Federación de Chicos Down en natación, que este año obtuvo el segundo puesto en Turquía. Eso me permitió estar más cerca de los logros que de la exclusión.

Sin embargo, no podemos negar que las barreras existen, y que un eje central es trabajar en las accesibilidades. Me interpeló mucho lo planteado sobre el cuidado: los adultos solemos sobreproteger, limitando así el desarrollo de autonomías.

Las carencias, jerarquías y luchas de poder siempre existieron, pero hoy la clave está en promover insubordinación y rebeldía, como decía Evita. Creo que eso también se está planteando acá: cómo trabajar la otredad y cómo vincularnos con aquellos cercanos que desconocemos.

También subrayo la importancia del lenguaje. No es lo mismo que un docente pregunte “¿me expliqué bien?” a que diga “¿pude explicarme bien?”. Esa forma de enunciar cambia el vínculo.

En mi experiencia en sectores populares, los avances se lograron a partir del trabajo grupal, comunitario e interdisciplinario, no desde el modelo médico-clínico. La red de apoyo social es fundamental.

Quiero contar una experiencia preciosa: en Córdoba, alumnos de tercer grado observaron que sus compañeros con trastorno del espectro autista se alteraban con el ruido. Entonces inventaron un semáforo que, al ponerse en rojo, indicaba que todos debían bajar la voz. Una estrategia sencilla, pero profundamente inclusiva.

Gracias, porque me voy enriquecida por las conexiones y reflexiones que estamos logrando hoy.

Intervención de Marcos Sánchez

Yo tengo autismo y TDAH: por un lado divago y me voy, y por el otro, cuando entro en hiperfoco, no paro. Por eso me parece importante pensar en la atención y la saturación de información: cuando damos demasiados conceptos, nombres y categorías de golpe, dejamos de dialogar y terminamos sobrecargando a quienes escuchan.

Esto se vincula con el respeto en el intercambio. No se trata solo de “vaciar contenido”, sino de generar espacios de diálogo que permitan procesar y comprender.

Las prácticas machistas no son exclusivas de los varones: se reproducen desde cualquier identidad de género. El machismo se expresa en el control y la sobreprotección. Lo vemos también en discapacidad, cuando se nos tutela o se nos intenta “proteger” tanto que se nos ahoga.

En relación con la interseccionalidad, quería mostrar un esquema en forma de flor con círculos de colores superpuestos (orientación sexual, etnia, discapacidad, nivel socioeconómico, identidad de género). Este diagrama ayuda a comprender cómo las desigualdades se entrelazan.

Un dato central: en Argentina solo el 10% de las personas con discapacidad tiene trabajo registrado. Laura Alcaide decía en una entrevista: “Soy parte de ese 10%, pero el otro 87% no tiene empleo, y 80.000 pensiones fueron dadas de baja”. La pregunta es: ¿dónde están esas personas? ¿Qué pasó con ellas? Esto muestra que nos estamos muriendo de hambre, de depresión y de falta de medicación.

La pandemia agudizó esta crisis y hoy la salud mental no da abasto. El Estado nacional se desentiende y las provincias sostienen como pueden, en gran parte gracias a la militancia. Por eso necesitamos reorganizar la militancia y los sindicatos. Los sindicatos hoy no representan, no hay elecciones abiertas ni espacio para que las personas discas participemos como delegadxs. El cupo laboral del 4% no se cumple y mucho menos el 1% para personas travestis y trans.

También debemos revisar nuestras prácticas cotidianas: las opresiones no se eliminan con decretos o aparatos, sino conversando y señalándonos esas conductas para transformarlas colectivamente.

En un taller de filosofía con adultxs mayores en Lomas de Zamora, surgía la dificultad de entender categorías nuevas como capacitismo, sisexismo, gordofobia. Pero esas categorías son claves porque muestran privilegios y opresiones: quiénes están arriba y quiénes abajo. Patricia Hill Collins lo representa con un asterisco: las categorías de arriba oprimen, las de abajo son oprimidas.

En discapacidad, estar en el 10% con empleo es un privilegio. Pero la mayoría está excluida. Y como pasa con la heteronorma, lo que no entra en “la cajita” de lo normal se considera feo, monstruoso o anormal. La discafobia se detecta al compartir tiempo con una persona con discapacidad: ¿te incomoda, hablás de más, evitás mirar, no sabés cómo interactuar? Eso refleja las barreras culturales.

Por eso, además de exigir representación legislativa, necesitamos más participación real en la sociedad. No solo estar “para la foto”, sino tener un lugar de decisión.

La historia de activistas como Pía Baudracco, que pasó tres años presa en los '90 y aun así organizó a las compañeras travestis y trans para reclamar derechos, nos enseña la importancia de la organización política desde abajo. Necesitamos esa fuerza también en discapacidad.

En salud mental, enfrentamos el dilema de la credibilidad: ¿le creemos a quien nos dice lo que siente o pedimos siempre pruebas? Esto es también una cuestión ética. La confianza y la escucha son centrales.

Por eso propongo trabajar desde jardín temas como el bullying, la interseccionalidad y la filosofía: no como teoría abstracta, sino como práctica de reflexión sobre nuestras acciones cotidianas. La filosofía no es otra cosa que detenernos a pensar: ¿interrumpí a alguien?, ¿negué su palabra?, ¿no respeté su ritmo?

En discapacidad, los ejes que debemos considerar siempre son: ritmo, frecuencia, espacio y tiempo. No patologizar lo diferente, sino respetar los tiempos y modos de cada persona.

En síntesis: necesitamos otra lógica de sociedad, de economía y de política, donde la participación disca no sea excepcional, sino un derecho efectivo.

María, te cedo la palabra. Te escuchamos.

Intervención y cierre de Guadalupe Río Saucedo

No, me quedo con las ganas de decir algo que Marcos me hizo recorrer hasta que fui maestra de primer grado superior. Mira, Marcos, gracias a Dios tenemos… les recomiendo que lean o vean en YouTube la pedagogía de Vygotski, psicoanalista ruso al que se le cayó la palabra durante el régimen soviético. Él habla de las zonas de desarrollo próximo y de desarrollo potencial.

Y lo escuchaba, Marcos, y me resonaba algo que es fundamental y que también tenemos en América Latina: Pablo Freire y las metodologías para dar la voz a los otros, porque el lenguaje y la comprensión del lenguaje del otro nos permiten cercanía y romper barreras culturales, socioeconómicas, de clase y de salud.

Siento que estamos tan impregnados de la medicina hegemónica que hace falta una ruptura. Ni la palabra es mía: “Insubordinaciones y rebeldías” es el título de un libro que recoge la historia de la Fundación Eva Perón. Ahí reconocí que la primera feminista popular fue Evita, porque en la campaña por el voto femenino sus mensajes radiales iban dirigidos a amas de casa, mujeres campesinas y obreras textiles.

Eso recupera lo que dice Freire sobre la educación popular: no es un método, el taller busca dar voz a quienes no la tienen, y las igualdades surgen cuando se crean cercanías. Me ha tocado trabajar con situaciones muy difíciles: mujeres golpeadas, personas con lepra… Siempre cuento una historia que me marcó: en la Colonia Esperanza, cuando el mito de la lepra había desaparecido, saludé naturalmente a un paciente y me dijo: “¿Cómo cambió usted, señora?” Allí comprendí cuánto decimos con el cuerpo y excluimos no solo con la palabra, sino con nuestro comportamiento.

En la universidad nos enseñan la distancia óptima para no involucrarnos y enfermarnos, los vicios de la academia, pero la cercanía nos permite estar presentes cuando el otro tiene lugar. Eso, Marcos, me diste.

Quiero las categorías.

Consensos del Panel de Discapacidad

- Crítica al paradigma hegemónico

- La heteronorma, el capacitismo, el cuerdismo y el modelo médico-clínico sostienen exclusiones estructurales.

- Es necesario cuestionar estas normas y construir categorías propias desde los estudios de género, queer, crip, trans y de corporalidad.

- La discapacidad como categoría política

- La discapacidad interpela y desestabiliza lo que se considera “normal”.

- Nombrar conceptos como capacitismo, sexismo o cuerdismo visibiliza privilegios y opresiones.

- Accesibilidad y lucha contra la violencia institucional

- Las universidades y el Estado deben garantizar accesibilidad real, respetando los apoyos que establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

- Negar apoyos o invisibilizar necesidades constituye violencia institucional.

- Autonomía con apoyos e interdependencia

- No se trata de abandonar ni de sobreproteger, sino de combinar autonomía con acompañamiento.

- La interdependencia es parte de la vida comunitaria y debe reconocerse como valor.

- Importancia de la organización colectiva

- El aislamiento individual genera tristeza y exclusión, mientras que la organización (asambleas, colectivos, sindicatos, partidos) fortalece derechos.

- Ejemplos: Orgullo Disca, Discas en Lucha, comisiones universitarias.

- Participación política y representación propia

- Es urgente que las personas con discapacidad ocupen espacios políticos, sindicales y de decisión.

- No alcanza con que otros hablen “por” nosotrxs: necesitamos voz y representación en primera persona.

- Democracia participativa y semidirecta

- Se reivindican metodologías asamblearias y horizontales, donde las decisiones surgen desde abajo.

- El Estado y las instituciones deben aprender a gestionar desde la diversidad.

- La educación como espacio clave de transformación

- Se reclama una educación inclusiva en todos los niveles, con apoyos efectivos y respeto a los ritmos de cada persona.

- El taller y la pedagogía popular (Vygotski, Freire) son herramientas para dar voz y romper barreras culturales y sociales.

- Lenguaje y comunicación inclusiva

- El lenguaje construye vínculos: pequeñas diferencias en cómo nos expresamos pueden incluir o excluir.

- Nombrar bien, preguntar con respeto y escuchar son prácticas de inclusión.

- Trabajo y sindicalización

- Solo el 10% de las personas con discapacidad en Argentina tiene trabajo registrado.

- Es necesario cumplir el cupo laboral (4% en el Estado, 1% para personas trans y travestis) y generar espacios sindicales propios.

- Cuestionamiento a la sobreprotección

- El machismo y el capacitismo se expresan en el control y la tutela excesiva.

- La sobreprotección limita el desarrollo de autonomía y autoestima.

- Salud y salud mental como derechos vulnerados

- La pandemia agudizó la exclusión y el abandono estatal.

- La salud mental está en crisis y la respuesta depende en gran parte de la militancia y el trabajo comunitario.

- Necesidad de visibilizar experiencias y buenas prácticas

- Ejemplos comunitarios, estrategias creativas (como el “semáforo del ruido” en Córdoba) y testimonios personales ayudan a comprender e incluir.

- La experiencia vivida es central: “nadie sabe mejor qué necesita que la persona con discapacidad misma”.

- El cuidado como categoría política

- Se reconoce la tensión entre cuidado, tutela y autonomía.

- Es necesario un enfoque de cuidado comunitario y solidario, que no anule la voz de las personas con discapacidad.

- Transformación cultural y ética

- La inclusión no depende solo de normas o decretos, sino de revisar nuestras prácticas cotidianas y colectivas.

- Escucha, confianza, respeto de ritmos y reflexión crítica son prácticas necesarias para una verdadera inclusión.

Tras la finalización de la Universidad Popular de Invierno en su 4a edición, comenzarán a desarrollarse los Talleres de cada área de Trabajo en el Gabinete Multisectorial, a partir del 15 de Septiembre.

La primera parte consiste en el trabajo sobre los Consensos sobre las exposiciones del panel

La segunda parte persigue Un Proyecto para tu comunidad.

Son espacios de diálogo para debatir y construir propuestas con metodologías participativas, análisis de contextos políticos y sociales e identificación de casos y proyectos.

Estos encuentros buscan ser espacios estratégicos para la proyección y construcción de Comunidad Organizada en articulación. La participación es federal, a través de la Modalidad virtual para garantizar la inclusión de todas las militancias del país y la producción colectiva en la que se pone de manifiesto la articulación de conocimientos académicos, técnicos y territoriales para cada proyecto con acompañamiento de la Multisectorial Federal y la supervisión metodológica de PPGA FLACSO.

La Universidad Popular de Invierno 2025 en su 4a edición convoca a la articulación, el fortalecimiento y la unidad popular, conjuntamente con el diseño de estrategias de acción para construir un proyecto de país como el que soñamos.

Principios Fundamentales de nuestra propuesta de trabajo

La Multisectorial Federal de la República Argentina se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valoramos todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos. Creemos que la diversidad de perspectivas enriquece nuestras discusiones y fortalece nuestras propuestas para una Argentina Justa, Libre y Soberana.

Áreas de Trabajo en el Gabinete Multisectorial

El Gabinete Multisectorial abarca una amplia gama de áreas que son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad argentina. Estos equipos temáticos de trabajo participativo de la Multisectorial Federal de la República Argentina tienen como objetivo:

–El monitoreo de las políticas públicas implementadas desde el 10 de Diciembre de 2023, el impacto del DNU 70/23, la Ley Bases, el RIGI y toda otra modificación jurídica o normativa con afectación en cada área, así como

–El desarrollo de propuestas que reflejen el horizonte deseado por las militancias articuladas por el bien común, construyendo en confluencia una propuesta política y la estrategia que la lleve a la victoria.

Tu participación activa es esencial para el éxito de esta iniciativa, por lo que extendemos una cordial invitación a sumarte a esta Cuarta Edición de Encuentros Participativos de la Multisectorial Federal de la República Argentina.

Organiza: Argentina en Red para la Multisectorial Federal de la República Argentina. Acompaña: CTA Autónoma – Universidad Popular de Invierno 2025.

Contacto para información sobre la Universidad Popular de Invierno:

Secretaría. Florencia. WP 1131987726

Dando continuidad a la formación y el debate que el Gabinete Multisectorial promueve desde su creación, esta Universidad Popular de Invierno 2025 es otro eslabón con el que se enriquecerá lo trabajado con nuevas miradas.

INSCRIBITE EN EL PANEL DE TU ÁREA:

Multisectorial Relaciones Exteriores, Multisectorial Desarrollo Social, Multisectorial Infraestructura, Multisectorial Salud, Multisectorial Educación, Multisectorial Género, Diversidad e Interseccionalidad, Multisectorial Cultura, Multisectorial Migrantes, Multisectorial Trabajo y Seguridad Social, Multisectorial Justicia y Derechos Humanos, Multisectorial Niñez y Adolescencia, Multisectorial Discapacidad, Multisectorial Ambiente y Territorio.

En Articulación Somos y Podemos

Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.